Une analyse Marion MULLENDER, diplômée en Sciences de l’Éducation de l’Université de Liège, institutrice primaire.

Lire l’analyse en version WORD

Face et aux multiples crises que nous traversons, comment agir à notre niveau et espérer des changements à plus large échelle ? Cet article envisage la permaculture comme un ensemble bien plus large que celui de pratiques agricoles, comme une boîte à outil extraordinaire où chacun pourrait puiser et ce, dans de nombreux domaines !

Je suis victime d’un symptôme assez typique de ma génération… L’écoanxiété. La menace climatique est réelle et devient une préoccupation pour beaucoup d’entre nous, entrainant une forme d’angoisse collective souvent mêlée à un sentiment d’impuissance ou de colère. Mais, face aux changements climatiques et aux crises multiples que nous traversons, j’essaye de m’accrocher à une lueur d’espoir qui me permettrait d’appréhender l’avenir de manière plus positive… Dans le cadre de mon mémoire en sciences de l’éducation (Mullender, 2023), je me suis ainsi intéressée à deux domaines qui mettent en œuvre des solutions concrètes face aux crises écologiques, mais aussi sociales et économiques que nous subissons : la permaculture et l’agroécologie !

Un architecte et écrivain américain, Richard Buckminster Fuller, a dit dans les années cinquante déjà : « Il n’existe pas de crise énergétique, de famine ou de crise environnementale. Il existe seulement une crise de l’ignorance. ». Pour surmonter cette crise, j’en suis convaincue, il faut faire le choix d’une éducation permanente afin de permettre à tout·e citoyen·ne de porter des valeurs de démocratie, d’écologique, de partage des richesses et des savoirs… pour n’en citer que quelques-unes. Je suis donc partie à la découverte d’un métier émergent dans ce domaine, celui de formateur·trice en agroécologique et en permaculture. Les thématiques et modalités de formations sont multiples et variées, et peuvent toucher tant à l’agriculture qu’à des réflexions plus sociales ou éthiques : formation en maraîchage agroécologique, accompagnement de collectifs en utilisant des outils de permaculture humaine, PDC¹…

Les échanges avec des formateurs et formatrices passionné·es m’ont ainsi aidée à mieux comprendre leurs parcours, mais aussi la manière dont ils·elles ont acquis leurs compétences pédagogiques et leurs connaissances théoriques, les éléments influençant leur sentiment de légitimité à transmettre leurs connaissances … Au-delà des apports qui gravitaient autour de la thématique de l’identité professionnelle, notion centrale à mon travail de fin d’études, j’ai aussi et surtout découvert des domaines qui mériteraient d’être mis en lumière. Parce que non, la permaculture et l’agroécologie ne se résument pas à du jardinage écologique. Toutes deux ont pour mission, entre autres, de proposer des alternatives concluantes et durables à notre système de production et de consommation alimentaire, qui, comme nous commençons à en prendre conscience, n’est plus viable.

Les principes éthiques de la permaculture

Il semblerait que ces dernières années, la permaculture et l’agroécologie aient bénéficié d’une certaine visibilité en ce qui concerne les pratiques agricoles. Dans le cadre de cet article, j’aimerais toutefois porter à votre attention d’autres domaines auxquels la permaculture renvoie. Au départ, ce néologisme provient de la contraction de « permanent agriculture » (agriculture durable) par leurs concepteurs Mollisson et Holmgren (1978), et se réfère à une certaine façon d’aménager l’espace et de concevoir des méthodes d’agricultures dans l’optique de dépenser le minimum d’énergie humaine, chimique, physique tout en visant un rendement maximal et en préservant la biodiversité (Boursier, 2021). Au fil du temps, le concept a évolué vers un sens plus holistique (Boursier, 2021 ; Waser et Stoessel, 2017), renvoyant à la culture de l’ensemble des activités humaines (Holmgren, 2014).

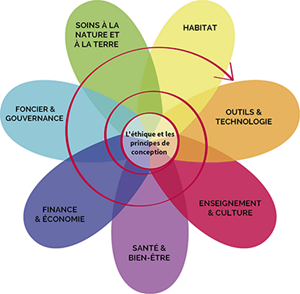

Il serait ainsi très réducteur d’associer la permaculture à un ensemble de pratiques agricoles : il s’agit avant tout d’une philosophie de vie guidée par trois grandes éthiques : « prendre soin de la terre », « prendre soin de l’humain », « trouver sa juste part afin de partager équitablement ». Ces principes éthiques s’appliquent à tous les domaines de la vie, illustrés par la fleur permaculturelle (Holmgren, 2014) : la production de nourriture, la construction et l’habitat, les outils et technologies, la finance et l’économie, la santé et le bien-être, la culture et l’éducation, et enfin, la gouvernance et le vivre ensemble.

La fleur permaculturelle (Holmgren, 2014)

La permaculture propose de repenser son mode de vie de manière consciente et éclairée, depuis le cadre personnel et local jusqu’au collectif et au global. La spirale visible sur cette fleur nous invite à cet effet à opérer des changements en commençant à notre échelle, pour pouvoir ensuite toucher des collectifs, des villages, des villes, et pourquoi pas des pays… Tout changement, aussi minime soit-il, démarre de nous !

En ce qui concerne les outils et technologies par exemple, la permaculture privilégie les transports doux comme le vélo ou la marche, ou les transports en commun. Elle valorise également les énergies renouvelables, le stockage de l’énergie, la réutilisation et le recyclage inventif. Dans le domaine des finances et économies, la permaculture prône la mise en circulation de monnaies locales et régionales (à Liège, il en existe une depuis 2014, le Val’heureux) ou encore l’épargne solidaire et le commerce équitable. En ce qui concerne l’habitat, les matériaux naturels, la collecte et la réutilisation de l’eau, ou encore l’autoconstruction constituent des pratiques mises à l’honneur.

La permaculture humaine : une question de valeurs et de postures

« Une fois que nos besoins de nous loger, de nous vêtir et de nous abriter sont remplis durablement, vient dans la logique, celui de prendre soin de soi, de sociabiliser et faire ensemble de manière durable… » (Permaculture Design, 2012). J’aimerais donc vous présenter un concept qui m’était inconnu : la permaculture humaine. Parmi les formateur·trice·s qui ont participé aux entretiens, une d’entre eux·elles s’est par ailleurs spécialisée dans cette branche.

« Je suis arrivée à la permaculture, mais pas du tout dans l’idée de devenir formatrice, ou facilitatrice, ou intervenante… Moi à la base j’allais là pour apprendre à cultiver des légumes, et il s’est avéré que la branche de la permaculture à laquelle je me suis intéressée n’avait rien avoir avec la culture de légumes. C’est plus la permaculture appliquée à soi-même, plus comme outil de développement personnel on va dire, plus pour des moments de dynamique de groupe. » (Julie, 16/02/2022)

La permaculture humaine transfert ainsi les principes de la permaculture généralement associés à la nature (observer et interagir, appliquer l’autorégulation et accepter à la rétroaction, intégrer au lieu de séparer, utiliser des solutions lentes et à petite échelle, se servir de la diversité et la valoriser…), à soi-même et aux relations humaines.

Prendre soin de soi et des relations aux autres tient une place importante en permaculture. Le « design », la conception d’un lieu peut aussi, et surtout, s’appliquer à sa vie intérieure. Tout comme on prendrait le temps d’observer son jardin pour le rendre plus résilient, la permaculture nous invite à pratiquer ce principe d’observation à soi-même. Si les concepts de diversité et de valorisation peuvent être pris en compte dans le choix de plantations maraîchères, la permaculture nous invite à intégrer ces principes dans nos relations à soi et aux autres.

Ainsi, la permaculture humaine touche notamment au développement personnel, à la communication bienveillante et à la gouvernance horizontale² (Boursier, 2021), partant du postulat que l’humain fait partie du système et qu’il faut commencer par soi-même pour changer le monde (Pouvillon-Ze Akam, 2018) . « C’est également comprendre l’importance du travail d’équipe, de l’intelligence collective, le travail en synergie, de la pensée positive, qu’il n’y a pas de compétition, de concurrence mais une coopération, une coexistence » (Permaculture Design, 2012).

Valoriser les statuts de maraîcher⸱ère et de formateur⸱tice

En illustration du paragraphe précédent, les permaculteurs et permacultrices que j’ai rencontré·es durant mon tr avail de fin d’études portaient des valeurs profondément humanistes, incarnées par une posture singulière, celle de « facilitation » que l’on peut définir comme suit « La facilitation professionnelle regroupe un ensemble de pratiques visant à rendre la tâche d’un collectif plus facile en utilisant au mieux le temps et l’intelligence des individus qui le composent. » (Poupard, 2017). Les facilitateurs et facilitatrices en permaculture adoptent une posture d’accompagnement vis-à-vis des participant·es aux formations. Le·la facilitateur·trice n’est pas la source du savoir qu’il·elle « » à son public, il·elle reste humble et sait valoriser l’expérience et les connaissances de chacun·e. Il existe ainsi une horizontalité certaine des savoirs dans leur transmission, mais également dans leur acquisition. Les acteurs et actrices que j’ai eu la chance de rencontrer ont soif de faire évoluer leurs compétences et connaissances, une des stratégies adoptées est notamment d’aller se former chez d’autres maraîcher·ère·s et permaculteur·trice·s. L’humilité dont font preuve ces formateur·trice·s démontre également une forme d’inclusivité inhérente aux valeurs véhiculées par la permaculture.

Mes recherches ont également soulevé la nécessité, pour plusieurs maraîcher·ère·s, de multiplier leurs casquettes. Le métier de maraîcher·ère étant précaire, les activités de formation ou d’animation, parmi la planification des cultures, les récoltes, la vente de légumes ou la recherche de subsides par exemple, constituent un des piliers garantissant la survie financière du projet de maraîchage. Pour aider ces personnes à vivre de leur passion, une piste de solution serait de sécuriser le métier financièrement. Les coopératives en lien avec la permaculture et l’agroécologie devraient bénéficier d’un soutien financier, d’une part pour les projets maraîchers, d’autre part en ce qui concerne un remboursement partiel pour la participation aux formations. Une autre piste serait de permettre à un plus grand nombre de citoyen·nes d’acheter des produits locaux : imaginons par exemple des « chèques repas » réservés uniquement à l’achat de denrées locales. Ces aides permettraient aux maraîchers qui le souhaitent de se consacrer uniquement à leur passion et ainsi valoriser et professionnaliser la fonction de formateur. Car, pour certain·es, le risque en multipliant ses casquettes, c’est de se disperser, de diluer les savoirs, de s’épuiser aussi. Valoriser, visibiliser, et sécuriser le métier de maraîcher·ère en agroécologie et en permaculture, c’est aussi leur offrir la légitimité de partager leur expérience acquise par la pratique de terrain au travers de la fonction de formateur·rice.

Éducation et permaculture

Cette vision particulière de l’acquisition et du partage des savoirs m’a amenée à me questionner sur le rôle et la posture des responsables de l’éducation (instituteurs·trices, professeur·e·s, formateur·trice·s, éducateur·trice·s). Au sein des domaines de l’éducation, de la gouvernance et du vivre ensemble, je crois que nous avons encore du chemin à faire pour « prendre soin de l’humain ». Girard (2023), directeur d’une école au Québec, dénonce à cet égard des relations d’exploitations dans tous les domaines sociaux depuis la révolution industrielle, jusque dans les domaines de l’éducation. « Comment l’école peut-elle faire autrement et marquer une trêve dans la façon de considérer ceux avec qui nous travaillons, mais aussi avec ceux pour qui nous travaillons ? » (Girard, 2023). Girard expose ainsi une analyse du système basée sur l’exploitation et la vision d’autrui en fonction de ce qu’il peut en être extrait, comme un comportement attendu ou un résultat scolaire. L’enseignement tel qu’il est pensé actuellement porte toujours les stigmates de l’ère industrielle, avec une certaine verticalité dans la transmission : l’enseignant·e détient en grande partie les savoirs, les élèves n’ont qu’à écouter et obéir.

Répandre (et incarner) les valeurs de la permaculture

Cette réflexion concerne non seulement l’enseignement, mais à plus large échelle notre société qui fonctionne sur un système autoritaire pyramidal et engendre des inégalités. « Comment y remédier ? Comment prendre des décisions ensemble et faire en sorte que chacun exprime son point de vue ? Ce sont autant de questions que la permaculture humaine tente d’élucider en s’intéressant à de nouveaux modes de gouvernance, de prise de décision et d’organisations collectives… » (Permaculture Design, 2012). Je pense que notre système profiterait de s’inspirer des principes et valeurs portés par la permaculture, pour tendre vers une société durable. Pour cela, nous devrions encourager la diffusion de ces valeurs et principes au plus grand nombre, ce qui passe entre-autres par l’éducation. Les parents, formateur·trice·s, éducateur·trice·s et enseignant·es, gagneraient à adopter une posture de facilitation, posture qui entrevoit la relation d’adultes à enfants en termes d’horizontalité. Essayons également de considérer l’éducation d’un·e enfant comme on cultiverait une plante. « Le principe de permaculture est de s’inscrire dans la durée, donc dans celle de la nature humaine. Cultiver des humains se fait lentement, avec des gestes répétitifs, en acceptant les écueils, les quelques pas en arrière et même, une lente évolution des résultats qui est en deçà des attentes » (Girard, 2023).

Les formations initiales et continues des enseignant·e·s, formateur·trice·s et éducateur·trice·s devraient, selon moi, profiter des conseils et expériences de facilitateurs et facilitatrices en permaculture pour faire connaître au personnel éducatif toute la richesse de leur domaine d’expertise. Il s’agirait de sensibiliser les (futur·e·s) praticien·ne·s aux diverses thématiques environnementales et aux pistes de solutions envisagées par la permaculture, mais également leur faire découvrir d’autres « pétales » de la permaculture, puisqu’il serait dommageable de limiter la permaculture uniquement à ce seul domaine. Cela pourrait également s’envisager dans le cadre de la réforme de forme de l’enseignement belge qui a intégré l’EPC (éducation à la philosophie et à la citoyenneté) au programme. À propos des réformes, il serait judicieux, si l’on souhaite faire progresser notre système éducatif, d’inviter à la table des décisions l’avis de permaculteur·trice·s, notamment celles et ceux dont le domaine d’expertise concerne la permaculture humaine.

Ainsi, les apports de la permaculture pourraient être transmis aux plus jeunes par l’intermédiaire de personnes averties sur le sujet et qui auront pensé, questionné leur posture et leur vision de l’éducation. Répandre les valeurs de la permaculture, c’est aussi, et avant tout, les incarner ! Aussi, il faut souligner que l’apprentissage ne s’arrête pas à la fin de l’adolescence mais se prolonge tout au long de la vie. Nous avons donc la responsabilité de continuer à nous faire grandir, à tous les niveaux. La permaculture regorge de valeurs, de pratiques et de savoirs qui mériteraient d’être expérimentés par tous et toutes, et non uniquement par les responsables de l’éducation.

Pour conclure…

La permaculture et les principes éthiques qui la sous-tendent (prendre soin de la nature, prendre soin des autres, partager équitablement) nous poussent à agir, à tous les niveaux et ce dans de nombreux domaines, en commençant par soi. Elle donne du sens aux actions individuelles, qui, par effet d’entrainement, poussent à agir collectivement jusqu’à un niveau sociétal. La permaculture ne doit pas s’envisager comme un remède miracle, une méthodologie à suivre, mais ces principes éthiques et les domaines auxquels elle peut toucher mériteraient d’être diffusés, expérimentés, validés et encouragés dans les pratiques, en commençant par soi, à son échelle, que l’on soit citoyen, parent, professionnel de l’enseignement ou de tout autre domaine.

Cette reconnaissance, cette force proprement féminine, peut faire peur, même si elle ne doit pas car « la puissance des femmes ne relève pas du pouvoir-sur mais du pouvoir-du-dedans, celui qui lie femmes et hommes à la nature » (Larrère, C. 2023). Actuellement aux mains des femmes, cette puissance conduit à une revalorisation des traits liés à la féminité, ces traits partagés par tous les êtres humains, les hommes y compris.

Notes :

¹ Le PDC, Permaculture Course Design, ou cours de design de permaculture en Français, désigne la formation officielle conçue par le co-fondateur de la permaculture Bill Mollison.

² La gouvernance horizontale s’attache à considérer comment des acteurs en réseaux sont à même de coopérer, se coordonner et de s’autogouverner. (Enjolras, 2010)

Bibliographie

Enjolras, B. (2010). Gouvernance verticale, gouvernance horizontale et économie sociale et solidaire : le cas des services à la personne. Géographie, économie, société, 12, 15-30. https://www.cairn.info/revue–2010-1-page-15.htm.

Boursier, S. (2021). Permaculture et déclic écologique. La recherche en éducation dans le contexte de l’anthropocène, AFIRSE section française, Paris, France. ffhal-03903420

Girard, M-A., 2023. La permaculture humaine. Vu surhttps://ecolebranchee.com/permaculture-humaine/

Holmgrem, D. (2014). Permaculture : principes et pistes d’action pour un mode de vie soutenable. Paris : Rue de l’échiquier

Müllender, M. (2023). Comment les acteurs des domaines de la permaculture et de l’agroécologie construisent-ils leur identité professionnelle dans le cadre des formations qu’ils dispensent ? (Unpublished master’s thesis). Université de Liège, Liège, Belgique. Retrieved from https://matheo.uliege.be/handle/2268.2/17193

Permaculture Design, 2012. Qu’est-ce que la permaculture humaine? Vu sur https://www.permaculturedesign.fr/permaculture-humaine/

Poupard., J-P., 2017. Devenir facilitateur. Ed. 1mn30

Pouvillon-Ze Akam, O. (2018). La Permaculture, un nouveau paradigme. Genèse d’une représentation sociale. (mémoire) Université de Toulouse – Jean Jaures

Waser, A. & Stoessel, C. (2017). Faire avec l’incertain. Nourrir les hommes ou nourrir sa vie ? Maraîchers et apiculteurs bio. Nouvelle revue de psychosociologie, 24, 157-171. https://doi.org/10.3917/nrp.024.0157

Pour aller plus loin :

https://www.patrimoine-perma-etc.fr/quest-ce-que-la-permaculture-la-fleur/