Retrouvez dans le document ci-dessous le plan stratégique d’Eclosio pour la période 2022-2026.

Archives

Genre et développement, partout et nulle part ? – Analyse

Une analyse de Clémence VANOMMESLAEGHE, chargée de programme Sud et référente genre chez Eclosio.

Lire l’analyse en version WORD

Défini dans les années 1970 comme catégorie d’analyse des rapports de pouvoir entre les sexes, le « genre » s’inscrit progressivement dans le vocabulaire des programmes de coopération. Mobilisé par les mouvements féministes pour palier à l’invisibilisation du rôle et du travail des femmes, le concept de « gender mainstreaming », soit l’intégration du « genre » quelle que soit l’action planifiée, s’impose au sein des politiques et programmes de développement dès 1995, lors de la quatrième conférence des Nations Unies sur les femmes et le développement à Pékin.

Cette mise à l’agenda international de la notion de « genre » se traduit petit à petit dans les pratiques et le discours sur le développement. En tant qu’ONG, il nous est en effet aujourd’hui demandé, par la plupart de nos bailleurs de fond, de prendre en compte les inégalités femmes-hommes lors de la formulation puis la mise œuvre de projets. Cette exigence se heurte cependant encore souvent à un manque de connaissance, de compréhension ou même d’intérêt pour cette analyse de la part du personnel des ONG, des partenaires ou des personnes associées à notre action.

De façon parfois concomitante et contradictoire, peuvent s’observer :

1. le rejet d’une exigence considérée eurocentrée

2. la critique d’un concept vidé de sa substance et

3. la demande croissante d’expertise en «genre ».

Le mot « genre » suscite encore résistance, méfiance ou ennui selon qu’il soit considéré comme imposé, politiquement correct mais inutile ou ascientifique. Employée comme « référente genre » pour Eclosio au Sénégal puis en Belgique pendant quelques années, j’ai pu tant observer ces réactions chez certain·e·s de mes interlocuteur·trice·s qu’adopter moi-même ces postures. Les réflexions qui suivent se basent donc sur mon expérience. Différents travaux de chercheur·se·s en sciences sociales sont sollicités afin de répondre à ce point de vue.

(1) Un concept occidental ?

Parmi les critiques les plus récurrentes adressées au concept de genre, figure celle d’être avant tout un concept occidental, peu adapté aux réalités sociales locales visées par les projets de développement. Alors qu’il existe en Afrique ou en Amérique Latine une longue tradition de lutte pour l’émancipation des femmes (Martínez Andrade, 2019, Falquet, 2011), l’institutionnalisation progressive du genre a aussi mené à l’invisibilisation de certain·e·s acteur·trice·s du Sud. L’inégalité entre les sexes reste dès lors souvent perçue comme une préoccupation du Nord, moins prioritaire que l’amélioration du niveau de vie des femmes (Sow, 2012). Les concepts et analyses mobilisés sont par ailleurs jugés peu adaptés aux catégories sociales ou institutions locales.

Etant de plus en plus conditionnée à l’octroi de financement, la « prise en compte du genre » apparait alors comme une thématique imposée par des acteurs externes dominants et non plus comme un cadre d’analyse pertinent pour appréhender les phénomènes sociaux. « Prendre en compte le genre » dans les actions de développement est davantage associé à des prescriptions normatives plutôt qu’à des revendications de droits (Verschuur, 2009). Face aux risques de rejet, les personnes en charge de la mise en œuvre des projets adoptent alors différentes attitudes et stratégies dont celle de « faire du genre » sans évoquer le mot « genre ». Celui-ci est en effet perçu comme trop clivant et connoté négativement auprès des populations, partenaires ou autorités locales dont l’adhésion est essentielle à la réussite du projet.

Pour une personne expatriée travaillant dans un pays du « Sud », surgit rapidement la critique de vouloir imposer les valeurs dominantes du monde occidental, de manquer de connaissance du contexte culturel ou de légitimé à intervenir sur ces sujets. Pour le personnel local, travailler à la promotion de l’égalité femmes-hommes représente parfois le risque d’être perçu comme allant à l’encontre de sa propre culture, religion ou tradition, voire celui de devenir un « traitre » au sein de sa communauté (Mukhopadhyay 1995).

Cette perception du genre comme une tentative d’« occidentalisation » ignore le plus souvent l’histoire et les combats féministes autochtones. Au Sénégal, plusieurs exemples démontrent que les femmes occupaient des positions de pouvoir avant que le modèle colonial ne les exclue du champ politique et économique (Sarr, 2009). D’une part, ces exemples s’opposent à l’image homogénéisante des « femmes du Sud », victimes, vulnérables, sans ressources et sans capacités de décision ou de transformation sociale. D’autre part, ils invitent à questionner l’origine du savoir et les asymétries entre sociétés ex-coloniales et ex-colonisées dans la production de savoir sur le genre et le champ académique en général.

(2) Un concept inoffensif ?

Si donc les revendications des mouvements féministes ont permis de faire émerger la thématique du genre au sein des instances internationales, cette reconnaissance a cependant aussi signifié une transformation des revendications. Car, pour permettre que les enjeux de genre soient intégrés aux priorités de développement, le discours politique a fait place à un discours technique. « Gender advocates have had to make a case for integration of gender issues by showing how this would benefit the organisation and meet official development priorities. […] The challenge that feminist advocates in development have faced and continue to face is that their work straddles both worlds – the technical and political – but the development business only tolerates the technical role.» 1

Prendre en compte le genre dans des actions de développement est souvent réduit à l’utilisation de quelques « outils » (diagnostic, indicateurs, budget, …). Différents mouvements sociaux soulignent donc la perte de contenu du concept de « genre », « un terme considéré comme un buzzword, voire un fuzzword, employé par les bureaucraties onusiennes (Cornwall 2007). Alors même qu’il avait été forgé par des chercheures féministes, ce concept a perdu sa portée analytique dès lors qu’il a été récupéré par ces institutions.» 2 Le « gender mainstreaming » se révèle alors un instrument au mieux superflu, au pire dommageable en ce qu’il permet de revendiquer travailler à la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes alors qu’il n’amène que peu ou pas de changement.

Car « faire du genre » ne se réduit pas à appliquer une méthode de gestion de projet permettant de s’assurer de sa « prise en compte transversale » mais devrait permettre de questionner les rapports de pouvoir qui produisent et perpétuent les inégalités entre les femmes et les hommes, entre femmes et entre hommes, notamment dans le développement. Or la transformation de ces rapports de pouvoir et l’égalité entre les groupes sociaux est rarement reconnue explicitement comme objectif des programmes de développement, sauf comme une condition pour la réduction de la pauvreté, l’amélioration de la santé ou l’augmentation des revenus des ménages.

« Si le concept genre, tel qu’il a été élaboré par des universitaires des sciences sociales, comprend la notion de pouvoir, au cœur des rapports entre hommes et femmes, dans les programmes de coopération cette notion de pouvoir n’est pas réellement abordée, pas plus que le problème des inégalités structurelles. »3 Cette tendance s’observe également au sein des projets visant l’ « empowerment » de femmes, censés renouveler l’approche « genre et développement » dans la coopération. « Si dans sa conception initiale l’empowerment est un processus complexe et multidimensionnel mettant l’accent sur les dimensions individuelles et collectives du pouvoir, la cooptation du terme dans le discours dominant sur le développement s’est accompagnée d’une individualisation de la notion de pouvoir. L’empowerment est devenu synonyme de capacité individuelle, réalisation et statut. … on passe de « l’empowerment libérateur » à « l’empowerment libéral » axé, celui-ci, sur la maximisation de l’intérêt individuel. »4

(3) Un concept d’expert·e·s

Malgré ces limites, la demande des institutions et bailleurs internationaux à justifier de la prise en compte du genre dans les projets de développement n’a fait que croitre. Cette exigence a mené à l’émergence de nombreux « expert·e·s genre » dont les profils varient. Etant donné les demandes d’accompagnement des ONG qui se sentent parfois peu à même de traiter des questions de genre, ces expert·e·s sont régulièrement sollicité·e·s. Un nouveau champ d’expertise en « genre et développement » se développe donc, à la croisée des secteurs académique et de la coopération.

Ce rapprochement n’est pas exempt de tensions. D’une part, les projets de développement représentent souvent une opportunité économique importante pour les chercheur·s·es en étude de genre. « L’entrelacement des trajectoires universitaires et des trajectoires d’expertise renforce la dépendance des productrices de savoirs sur le genre vis-à-vis des programmes des agences de développement. »5 D’autre part, comme mentionné plus haut, il est parfois reproché aux « expert·e·s en genre » de promouvoir un agenda néolibéral au détriment des revendications féministes, contribuant à la technicisation et la dépolitisation des enjeux (Desai 2007). Enfin, cette expertise est « le plus souvent le fait de femmes, des actrices toujours perçues comme apriori moins légitimes dans l’espace politique, social et intellectuel, parce que leur objet d’investigation est socialement déconsidéré, source de malentendu ou encore largement méconnu. »6

Quelles perspectives ?

De ce constat, assez négatif, il est toutefois possible de faire émerger des pistes de travail intéressantes, dont certaines font déjà l’objet de réflexion ou sont d’application dans nos projets :

- Si l’on entend le concept de genre comme l’analyse des rapports de pouvoir, il doit alors aussi permettre de porter un regard critique sur les questions coloniales. Il ne doit pas signifier « ajouter les femmes » au sein des projets de développement mais plutôt questionner les paradigmes dominants. Ce questionnement exige la prise en compte d’autres points de vue que ceux de la pensée féministe occidentale. Reconnaitre et valoriser la parole des mouvements sociaux et militantes des pays du Sud peut par exemple permettre de redonner du sens aux mots et enjeux de l’agenda international. A l’échelle d’une ONG, cela signifie également promouvoir les échanges et la prise de parole de nos collègues du Sud sur cette thématique.

- L’institutionnalisation du genre, sa « banalisation » au sein du secteur de la coopération permet de mettre en lumière le lien entre savoir et action politique. Les connaissances en « genre et développement » se développant à l’intersection entre pratique et théorie, elles invitent à assumer qu’aucun n’objet de recherche n’est neutre. En tant qu’ONG (universitaire), cela nous offre l’opportunité de défendre un nécessaire changement vers plus d’égalité, tout en faisant preuve d’une réflexivité rigoureuse au service de la production de savoirs reconnaissant l’apport des personnes « sur le terrain » et de leur pratique.

- Le développement de l’offre d’expertise en genre peut être au service des deux précédents points. Il permet en effet la multiplication des points de vue et prises de paroles, situées, contextualisées et ancrées dans l’expérience. C’est aussi l’opportunité de valoriser une expertise souvent détenue par les femmes et de reconnaitre les savoir-faire ou stratégies développées dans la mise en œuvre des projets pour redonner sens à ces notions.

Notes :

1 Christine VERSCHUUR, « Je ne suis pas une experte en genre. Colonialité des savoirs et troubles dans les rapports entre féminismes et « expertes en genre » en Colombie », sous la direction de C. VERSCHUUR, Qui sait ? Expertes en genre et connaissances féministes sur le développement, Paris, L’Harmattan, Collection Genre et développement, 2017, p. 29.

2 Maitrayee MUKHOPADHYAY, « Mainstreaming Gender or “streaming” Gender Away: Feminists Marooned in the Development Business », IDS Bulletin, 35/4 (2004) – Trad : “ Les défenseurs de l’intégration des questions de genre ont dû en démontrant en quoi cela profiterait à l’organisation et répondrait aux priorités officielles en matière de développement. […] Le défi auquel les féministes dans le domaine du développement ont été confrontées et continuent de l’être est que leur travail se situe à cheval sur les deux mondes – technique et politique – mais que le secteur du développement ne tolère que le rôle technique. »

3 Christine VERSCHUUR. « Quel genre ? Résistances et mésententes autour du mot « genre » dans le développement », Revue Tiers Monde, 200/4 (2009), p.796.

4 Anne-Emmanuèle CALVÈS, « « Empowerment » : généalogie d’un concept clé du discours contemporain sur le développement », Regards croisés sur l’économie, 15/2 (2014), p. 312.

5 Lucia DIRENBERGER, Yvette ONIBON DOUBOGAN, « Les universitaires béninoises face aux hiérarchies dans la production des savoirs francophones sur le genre », Genre, sexualité & société, 27 (2022).

6 Tania ANGELOFF, « Le genre : une expertise comme les autres ? », sous la direction de C. VERSCHUUR, Qui sait ? Expertes en genre et connaissances féministes sur le développement, Paris, L’Harmattan, Collection Genre et développement, 2017, p. 120.

Bibliographie

Tania ANGELOFF, « Le genre : une expertise comme les autres ? », sous la direction de C. VERSCHUUR, Qui sait ? Expertes en genre et connaissances féministes sur le développement, Paris, L’Harmattan, Collection Genre et développement, 2017, p. 113-125.

Anne-Emmanuèle CALVÈS, « « Empowerment » : généalogie d’un concept clé du discours contemporain sur le développement », Regards croisés sur l’économie, 15/2 (2014), p. 306-321.

Manisha DESAI, « The Messy Relationship Between Feminisms and Globalizations », Gender & Society, 21/6 (2017), p. 797–803.

Lucia DIRENBERGER, Yvette ONIBON DOUBOGAN, « Les universitaires béninoises face aux hiérarchies dans la production des savoirs francophones sur le genre », Genre, sexualité & société, 27 (2022).

Rahel KUNZ, « Beyond depoliticisation: the multiple politics of gender expertise », sous la direction de C. VERSCHUUR, Qui sait ? Expertes en genre et connaissances féministes sur le développement, Paris, L’Harmattan, Collection Genre et développement, 2017, p. 73-87.

Maitrayee MUKHOPADHYAY, « Gender Relations, Development Practice and ‘Culture’», Gender and Development, 3/1 (1995), p. 13-18.

Maitrayee MUKHOPADHYAY, « Mainstreaming Gender or “streaming” Gender Away: Feminists Marooned in the Development Business », IDS Bulletin, 35/4 (2004), p. 95-103.

Fatou SOW, « Mouvements féministes en Afrique », Revue Tiers Monde, 209/1 (2012), p. 145-160.

Christine VERSCHUUR. « Quel genre ? Résistances et mésententes autour du mot « genre » dans le développement », Revue Tiers Monde, 200/4 (2009), p. 785-803.

Christine VERSCHUUR, « Une histoire du développement au prisme du genre. Perspectives féministes et décoloniales », Sous le développement, le genre, Marseille, IRD Éditions, 2015, p. 43-71

Christine VERSCHUUR, « Je ne suis pas une experte en genre. Colonialité des savoirs et troubles dans les rapports entre féminismes et « expertes en genre » en Colombie », sous la direction de C. VERSCHUUR, Qui sait ? Expertes en genre et connaissances féministes sur le développement, Paris, L’Harmattan, Collection Genre et développement, 2017, p. 25-72.

Christine VERSCHUUR, Blandine DESTREMAU, « Féminismes décoloniaux, genre et développement. Histoire et récits des mouvements de femmes et des féminismes aux Suds », Revue Tiers Monde, 2012/1 (n°209), p. 7-18.

Décryptage des ODD à Hammamet avec RECIT’ODD

Adoptés en 2015, les Objectifs de développement durable (ODD) crystalisent un engagement des Nations Unies à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la Planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité d’ici à 2030.

Ces ODD, parfois peu connus voir trop généraux pour être bien compris, ont été étudiés et débattus avec 23 jeunes à l’occasion de la rencontre RECIT’ODD. Retour sur cette semaine haute en couleurs en Tunisie, au bord de la mer Méditerranée !

RECIT’ODD, mais qu’est-ce donc ?

RECIT’ODD, de son nom complet “Regards croisés et interculturels sur les ODD”, est une semaine d’échange international qui s’est déroulée la première semaine de juillet à Hammamet en Tunisie. Ce projet porté par Engagé-es & Déterminé-es (France), avec le soutien du Carrefour Associatif et la JEC (Maroc), Tunisian Forum for Youth Empowerment (Tunisie) et Eclosio (Belgique), tournait autour de la question de l’appropriation par les jeunes des Objectifs de développement durable.

En effet, face à l‘accélération du dérèglement climatique, à l’agrandissement des inégalités dans le monde, à la plus grande visibilité des différents problèmes mondiaux et de leur interdépendance, les participant·es ont pu débattre de l’utilité des ODD. Ils et elles ont également discuté de l’importance d’une action globale, questionné le rôle des individus, des entreprises et des politiques, tout cela afin d’atteindre les différents objectifs ratifiés par les Nations Unies. Une rencontre qui s’est déroulée grâce au soutien du programme Erasmus + de l’Union Européenne.

Une démarche avant tout croisée et interculturelle

Le cœur de cet échange est basé sur des rencontres riches où les différents individus, issus de différents horizons, forment une mini communauté le temps d’une semaine. Cette notion de rencontre interculturelle est particulièrement chère à nos différentes organisations, étant donné tout ce qu’elle nous apprend sur l’importance de la décentration et de l’ouverture d’esprit. RECIT’ODD était donc avant tout un moment de découverte de l’altérité qui restera gravé dans la mémoire des participant·es de par les amitiés formées au sein de nos 4 pays.

“La partie interculturelle était évidemment ma partie préférée, par exemple les temps informels et les travaux en groupe, car les échanges étaient très enrichissants.”

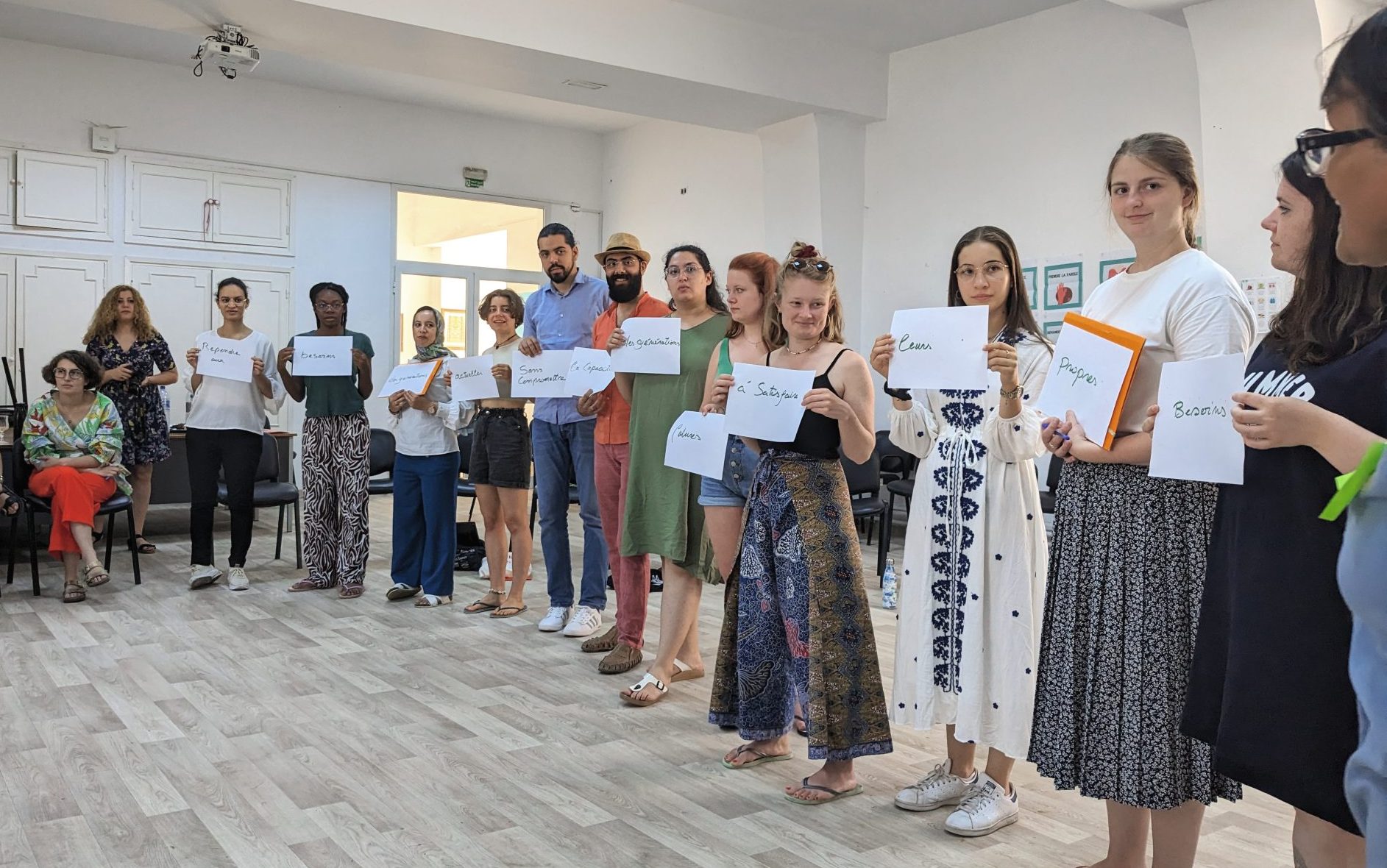

Mieux comprendre les idées à l’origine de chaque ODD

Nous avons eu l’honneur d’avoir comme intervenante Radhia Louhichi, experte de la société civile sur les questions environnementales. Elle nous a présenté la définition du développement durable tel que définie dans le rapport Brundtland de 1987. Il s’agit “d’un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.” Cette phrase fondatrice de l’échange nous a permis de nous immerger rapidement dans les différents objectifs de développement durable.

“Cet échange m’a permis de mieux comprendre leurs rôles (des ODD) et surtout la manière dont ils interagissent. Avant l’échange, j’étais surtout sensibilisée à l’aspect écologique et je ne comprenais pas tellement l’intérêt des objectifs liés au social (je ne le retrouvais pas dans la dénomination « ODD »). Cet échange m’a permis de mieux comprendre cela.”

S’outiller pour mieux sensibiliser

Un des objectifs de cet échange était de co-créer des outils de sensibilisation autour des ODD. Ainsi, les participant·es ont développé 4 idées d’outils : le théâtre de rue, le kit pédagogique, le teambuilding conscient et le vidéo-débat. Ces outils restent encore à peaufiner et à adapter aux publics ciblés par chaque association dans leurs différents pays, mais ils sont déjà de très bonnes bases d’animations accessibles autant aux plus jeunes (12 ans) qu’aux plus âgés (90+). Par exemple, le théâtre de rue vise à interpeller ludiquement des passants afin de les inviter à la réflexion quant à l’importance des ODD. Le kit pédagogique, quant à lui, offre des idées d’animation variées tel qu’un memory, un photolangage ou un quizz. Le teambuilding propose une activité d’équipe qui soude et permet de faire des liens avec l’interdépendance des ODD. Finalement le vidéo-débat, permet de transmettre de l’information ciblée sur 3 ODD en invitant à suivre des pistes d’action. Ces 4 outils ludiques sont basés sur les principes de l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI), appelé aussi Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire en Belgique (ECMS). Ils invitent à une approche horizontale de la construction des savoirs et à la mise en action des participant·es.

“Ce projet assez important m’a permis d’avoir des outils de mobilisation dans le sens où je peux travailler un événement ou une animation de A jusqu’à Z en utilisant des outils de sensibilisation”

En immersion culturelle à Hammamet

Toute rencontre interculturelle perdrait son essence, sans des moments offs pour partir à la découverte du pays d’accueil. Que ce soit par des balades à Hammamet ou par des soirées interculturelles pour voyager en musique, en danse ou en cuisine, RECIT’ODD a aussi fait la part belle à la rencontre informelle. Ces moments étaient en effet l’espace idéal pour stimuler la curiosité interculturelle et la création de liens internationaux.

Vers une citoyenneté mondiale et solidaire

En présentant le cadre institutionnel dans lequel les ODD s’inscrivent, et le rôle de levier que ceux-ci jouent pour stimuler le changement sociétal, Recit’ODD aura été l’occasion d’approfondir la connaissance autour d’enjeux essentiels d’aujourd’hui et de demain. Cette expérience forte servira d’inspiration aux jeunes afin qu’ils et elles puissent aussi devenir les relais d’une citoyenneté mondiale et solidaire !

“Spread the Word. Cet échange a permis de tous nous conscientiser et de montrer l’importance de partager l’information pour que tout le monde puisse agir et lui-même passer le flambeau.”

Co-financé par la Commission Européenne

Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles

Rapport d’activités 2022

Eclosio en 2022, ce sont :

- 51.701 bénéficiaires et participant.e.s à nos actions

- 38 projets

- 73 partenaires

- 88 salarié.e.s

- 1.331 participant.e.s aux activités d’éducation citoyenne en Belgique

Et encore de belles perspectives à venir !

Découvrez nos actions en 2022 dans ce rapport d’activités.

Cambodge : travailler et apprendre ensemble

Notre collègue Philippe Devaud dirige le programme Uni4Coop au Cambodge depuis un an, et notamment la collaboration entre les équipes locales d’Eclosio et de Louvain Coopération sous la bannière de notre consortium. Avec nous, il tire un premier bilan positif de cette expérience.

Quel bilan retires-tu de cette première année en tant que directeur au Cambodge ?

C’est un bilan positif. Et ce, tout d’abord, au niveau des relations de travail établies avec les équipes sur place. Le contact s’est fait très facilement. J’ai trouvé à mon arrivée à Phnom Penh des collègues extrêmement motivés, impliqués dans leur fonction, qui avaient des compétences techniques et de communication qui leur permettaient de suivre et de mettre en œuvre les programmes avec de nombreux partenaires. Ceci est vrai pour les collègues de la partie programme, mais aussi pour les collègues en charge de l’administration et des finances, venant de deux ONG différentes, à savoir Louvain Coopération et Eclosio. Je n’ai pas rencontré de challenge particulier dans le travail d’alignement des procédures, d’harmonisation des outils de travail et, de manière générale, dans la gestion et la mise en œuvre des programmes des deux organisations. Les relations et la communication avec l’équipe se sont très bien passées. Et ça, c’est vraiment le point positif que je veux signaler.

Est-ce que tu peux nous partager un moment fort ou marquant de l’année qui vient de s’écouler ?

Il y en a eu plusieurs. Des moments forts, c’est par exemple ceux que l’on vit lorsque l’on va à la rencontre des partenaires sur le terrain. Les premiers qui me viennent à l’esprit sont les visites aux organisations paysannes, et la rencontre avec les présidents des unions de coopératives agricoles avec lesquelles nous travaillons. Ça m’a conduit à Takéo, Kampong Thom et Battambang, les trois provinces d’intervention de notre programme d’appui aux systèmes alimentaires durables. Ces visites permettent de rencontrer les partenaires sur le terrain, d’échanger sur leurs difficultés, sur leur perception des problèmes, et d’identifier avec eux des solutions pour améliorer leurs conditions. Tout ça, ce sont des moments forts et particulièrement enrichissants du travail, même s’il y en a d’autres.

As-tu rencontré des difficultés ou des défis, au cours de l’année qui vient de s’écouler ?

Beaucoup, mais on est aussi là pour les aborder et les résoudre, les surmonter. Une organisation comme Uni4Coop et des organisations paysannes ou de la société civile cambodgienne travaillent ensemble pour apprendre les unes des autres. Il s’agit alors d’être toujours très clair, de s’entendre sur ce que l’on veut réaliser ensemble, de prévoir des ressources adéquates et des moyens appropriés, et ne pas hésiter à tout moment à parler des problèmes que l’on rencontre. Parfois, on peut penser que tout va bien, et, au détour d’une réunion, se rendre compte qu’on s’éloigne de nos objectifs ou que nous ne progressons pas réellement. Donc, je crois qu’il faut être très réalistes et en contact régulier et fréquent avec les partenaires, qu’il faut mettre en œuvre les activités de façon conjointe, de façon à être alignés et travailler à la poursuite des mêmes buts.

Quelles sont les perspectives et les moments importants à venir pour la suite du programme ?

La plupart des conventions sont signées et les partenariats et collaborations sont donc en cours, même si certains sont plus fragiles que d’autres. Mais comme les financements ne permettent pour le moment pas de couvrir ou de mettre en œuvre toutes les activités du programme, l’une des priorités, c’est de mobiliser des ressources additionnelles à celles que nous avons déjà obtenues. Cela signifie mobiliser les co-financements dont on a besoin pour la mise en œuvre des programmes, et, éventuellement, augmenter et accroitre la voilure de nos activités avec des financements additionnels. Donc je crois que la mobilisation des ressources sera un des chantiers principaux pour les deux ou trois années qui arrivent.

L’Agriculture Familiale, un désintérêt justifié ? – Analyse

Une analyse de Christophe GOOSSENS, chargé de programme, référent thématique CVA (Chaine de Valeur Ajoutée), GIRE (Gestion Intégrée des Ressources en Eau), OP (Organisation des Producteurs), et en appui sur l’Insertion Socioéconomique, chez Eclosio.

Lire l’analyse en version word

Au Sud comme au Nord, l’Agriculture Familiale est délaissée par les politiques publiques. Pourtant, elle constitue le secteur mondial qui occupe le plus de main d’œuvre et qui nourrit trois-quarts de l’humanité. L’article se penche sur cette forme d’agriculture, interroge le désintérêt auquel elle est confrontée, et décrit les actions qu’ECLOSIO entreprend pour sa promotion.

1. Définition :

L’Agriculture Familiale (AF) est la forme d’agriculture caractérisée par le lien entre la famille et l’unité de production agricole. En 2014 a eu lieu l’année internationale de l’Agriculture Familiale, pour laquelle la FAO a revu sa définition de l’AF comme suit : L’agriculture familiale est un mode d’organisation dans lequel la production agricole, forestière, halieutique, pastorale ou aquacole est gérée et exploitée par une famille et repose essentiellement sur une main-d’œuvre familiale, à la fois féminine et masculine. La famille et l’exploitation sont liées, évoluent ensemble, et remplissent des fonctions économiques, environnementales, reproductives, sociales et culturelles.

Que l’on centre la définition sur l’agriculteur-trice ou sur le système de production, il est compréhensif de dire qu’il n’y a pas une mais ‘des’ agricultures familiales. Pour déterminer sa définition, la FAO s’est basée sur une comparaison de 36 définitions de l’AF qui variaient selon les pays et les contextes. Eclosio partage plutôt une définition plus en phase avec son public cible que sont les familles d’agriculteurs de ses pays de coopération ; comme pour beaucoup, l’agriculture familiale est un système agraire reposant sur des exploitations de petite dimension travaillées chacune par une famille consommant une partie de sa production et dégageant un petit surplus de produit qui, vendu, permet à la famille d’acquérir une rémunération.

La considération de la dimension de la surface agricole est pertinente ; Pour la FAO (2014) trois quarts des exploitations familiales dans le monde font moins d’un hectare de superficie agricole. Mais s’en tenir uniquement à ce critère sans le relativiser exclurait les formes d’AF qui sont liés à l’élevage extensif ou à des formes de production plus extensive de zone forestière, aquatique, ou désertique.

La considération de la destination de la production, agriculture de subsistance versus agriculture commerciale est aussi pertinente, cependant, il convient alors de tenir compte de la part non-marchande consommée par la famille dans les mesures des contributions de l’AF au secteur agricole, ce qui n’est jamais le cas.

La considération de la mobilisation du travail familial versus le salariat est aussi pertinent. De par l’importance de la pluriactivité dans les exploitations et aussi à travers d’autres emplois saisonniers hors-ferme indispensables au vu de la faible rémunération du travail des AF, les AF démontrent une très bonne capacité à absorber les nouveaux actifs et à renouveler les générations.

2. Contributions et importance de l’Agriculture Familiale :

Les formes d’AF comptent pour plus de 500 millions d’exploitations agricoles dans le monde. Elle produit aujourd’hui 70% de l’alimentation mondiale, fournit plus de 60% de l’emploi dans les pays considérés comme les moins avancés et est garante de la plus grande biodiversité animale et végétale (Notes C2A, No 17, 2014). 1,3 milliards de personnes travaillent dans les exploitations familiales ; c’est le premier employeur au monde.

Comme il s’agit d’exploitations de taille petite à moyenne gérées par des paysans, des peuples autochtones, des communautés traditionnelles, des pêcheurs, des montagnards, des éleveurs pastoraux, et de nombreux autres groupes bien enracinés dans des réseaux territoriaux et dans des cultures locales, l’AF perpétue les traditions alimentaires et contribue ainsi à une alimentation équilibrée et à la sauvegarde de l’agro-biodiversité mondiale.

L’évènement récent de la pandémie de Covid-19 a confirmé la fonction et la capacité de résilience de l’agriculture familiale en soutenant les nombreux jeunes issus des zones rurales ayant perdu leurs activités génératrices de revenus. Au Cambodge, on estime que la population rurale a décuplée suite aux restrictions de mouvement, fermeture d’usines, pendant la période de Covid-19, quand les jeunes qui ont perdu leur travail sont revenus vivre là où la source alimentaire le permettait, c’est-à-dire dans la ferme familiale.

Les agricultures familiales sont la base historique du développement rural des pays. Elles sont au cœur des transformations, le foyer d’innombrables innovations ainsi que des grandes révolutions agricoles. Ces agriculteurs-trices dépensent leurs revenus principalement dans les marchés locaux et régionaux et participent donc à la création de nombreux emplois agricoles et non agricoles. L’AF joue un rôle primordial dans la mise en place de systèmes agroalimentaires plus productifs et durables, pour peu qu’ils puissent bénéficier d’environnements politiques favorables.

3. Les défis de l’AF et de ses soutiens :

De manière paradoxale, l’agriculture familiale constitue la grande masse des ménages ruraux pauvres et en situation d’insécurité alimentaire à l’échelle mondiale. De nombreux gouvernants du Sud et des organisations internationales doutent de ses performances et de son efficacité économique, au profit de l’agro-industrie et de l’utopique investissement privé du secteur marchand en agriculture, censés être la solution pour augmenter la productivité dont a besoin l’humanité pour nourrir les 9,5 milliards d’habitants de demain.

L’AF est mise à l’écart des politiques publiques et même découragée de par les appuis que bénéficient les entreprises agricoles ; les dispositifs de recueil d’informations au niveau des pays ne répertorient pas la catégorie AF ; l’AF est absente des plans stratégiques de développement des pays de coopération. Chez nous aussi, en Europe, les subventions octroyées par la Politique Agricole Commune (PAC) bénéficiaient d’abord aux grandes entreprises agricoles, puisque les aides étaient proportionnelles aux surfaces de l’exploitation agricole. Ceci est en voie de correction, car les dirigeants européens réalisent que l’agriculture doit également 1. proposer une alimentation de grande qualité nutritionnelle, diversifiée, gustative et sanitaire ; 2. ne pas mettre en péril les potentialités productives des écosystèmes sur le long terme, maintenir la biodiversité et limiter les émissions de gaz à effet de serre ; 3. assurer un revenu décent aux paysans, maintenir et créer des emplois en milieu rural ; 4. maintenir des territoires ruraux aménagés et non désertifiés au bénéficie de toute la société ; 5. limiter les vulnérabilités de certains territoires et Etats, qui pourraient être dépendants d’importations de produits alimentaires ; 6. contribuer finalement à une croissance économique inclusive, durable et équitable, grâce à une agriculture qui crée de la richesse et permet de la redistribution sur les chaines de valeur ajoutée. Si l’agro-industrie répond au défi alimentaire, les agricultures familiales sont sans nul doute mieux placées et même incontournables pour répondre à ces défis combinés.

4. Un changement de paradigme influencé par des politiques de coopération au développement :

Face à ces défis, plusieurs options stratégiques sont possibles. Considérer l’AF comme étant une entreprise productive et valoriser les quelques surplus issus des productions permet d’insuffler une prise de conscience sur les performances et l’efficacité économique de l’AF et de ses contributions pour la société dans son ensemble. Cela permet aussi de diversifier les soutiens, au-delà du niveau productiviste et de cibler aussi des capacités qui concernent la gestion de micro-entreprises pour la transformation et la vente, et la mise en réseau pour une valorisation et reconnaissance des produits agricoles, en vue d’une meilleure rémunération du travail issu de l’AF. C’est ce que propose Eclosio notamment en Afrique de l’Ouest dans son appui à l’entreprenariat et à l’accès à l’emploi.

Pour placer l’agriculture familiale au centre des politiques nationales et des investissements, les Nations Unies ont décrété la décennie pour l’agriculture familiale 2019-2028. Lors d’un Forum Mondial, un panel d’experts ont déterminer sept actions prioritaires afin de promouvoir une production et des moyens de subsistances durables pour les AF (Actualités du CIRAD, 2021), auxquels ECLOSIO adhère :

- Élargir la focale des actions à d’autres aspects que la simple exploitation familiale ; comme par exemple l’ancrage dans le territoire, l’impact sur les ressources naturelles, et sur les rapports sociaux

- Améliorer et sécuriser l’accès aux ressources productives tel que le foncier, l’eau, les services (crédit, assurance), les technologies…

- Valoriser les savoirs locaux et la recherche

- Garantir l’emploi des jeunes en générant des emplois décents et attractifs

- Promouvoir et valoriser des productions de qualité

- Renforcer les organisations représentant et défendant les agricultures familiales

- Convaincre les décideurs publics d’investir dans la réduction de l’exposition et la vulnérabilité aux événements extrêmes liés au changement climatique ou à d’autres risques sociaux et environnementaux

Il est nécessaire de reconsidérer l’AF comme élément central pour nourrir l’humanité à venir en appuyant les actions de plaidoyer en sa faveur, notamment en mettant fin aux politiques commerciale de libre échange qui condamnent à terme l’AF et la souveraineté alimentaire des pays au profit des agro-industriels.

Les AF, de par leur importance, leur souplesse, et leurs capacités d’innovations, représentent une clé pour les transitions, pour réduire les inégalités, et pour améliorer la durabilité de nos systèmes alimentaires. Les notions de familles, ses capacités de transfert des savoirs, de solidarité, de lien terroir-production-famille devraient convaincre les décideurs politique de prendre en compte la pratique agroécologique et l’agriculture familiale dans les politiques nationales.

Nourrir les Campus à Gembloux : Retours sur 4 jours de mobilisation

Pendant 4 jours, du 17 au 20 avril, le campus Gembloux AgroBioTech fut le point chaud du pôle gembloutois du festival Nourrir les campus 2023. Avant de présenter une synthèse des activités et de nos retours, contextualisons l’organisation de ce festival.

Retour aux origines

Nourrir…

« Nourrir les campus » trouve ses racines dans le festival « Nourrir Liège », lancé en 2017 par des acteur·rices du secteur associatif liégeois, notamment la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise (CATL). Créé au départ pour donner de la visibilité à la pièce de théâtre « Nourrir l’humanité est un métier », Nourrir Liège a initié un mouvement en Wallonie et à Bruxelles, donnant naissance à des frères et sœurs dans d’autres villes. Avec le temps, les festivals ont permis de donner un coup de pouce aux différentes initiatives de transition alimentaire à travers la Wallonie.

Fondateur·rices du Festival Nourrir Liège

Source : CATL, 2017

… les Campus !

L’édition « Campus » est née en 2021, d’une part pour cibler spécifiquement les étudiant.es, d’autre part pour leur offrir un festival hors période de blocus. Elle est donnée majoritairement sur les campus des hautes écoles liégeoises et de l’Université de Liège, au Sart-Tilman, mais aussi sur le campus Gembloux Agro-Bio Tech.

Rappelons que chaque année, une thématique principale sert de fil conducteur aux festivals de Liège et des campus. Cette année, le mot-clé était : résilience.

Programmation du festival à Gembloux

Nourrir les Campus 2023, qu’en retenir ?

« Nourrir les Campus » à Gembloux, c’était 9 événements avec des formats variés (masterclass, conférence, projection, foire aux boutures, world-dinner, pièce de théâtre) ou, comme le dirait Judith, une étudiante en 2ème année de bachelier en bioingénieur curieuse et enjouée, des formats « originaux ».

D’ailleurs, Judith nous a confié que selon elle, les points positifs du festival à Gembloux furent qu’il arrivait à point nommé avec la belle saison et qu’un mélange d’événements dans la journée et dans la soirée était intéressant d’un point de vue étudiant, surtout lorsque les événements en journée sont associés avec des cours.

Nous retiendrons de cette édition trois temps forts au niveau de l’affluence du public et des interactions suscitées.

Le premier fut la représentation de l’acte II de la pièce « Nourrir l’humanité, c’est un métier » par la Compagnie Adoc dans l’auditoire somptueux de l’Espace Senghor. Espérons que quelques graines ont été plantés dans l’esprit d’étudiant·es, à l’instar de Clara Lhoest, ancienne étudiante en bioingénieur. En effet, cette pièce de théâtre a été un moment-clé dans son parcours tant personnel que professionnel. Voyez plutôt :

Crédits : Kévin Dupont (Eclosio)

Le deuxième temps fort fut la Masterclass « Permaculture et Agroécologie », qui a attiré un public diversifié dans un auditoire bien rempli. Après une belle introduction à ce qu’est la permaculture – dont on retiendra qu’elle est avant tout un système de pensées, au-delà d’être un ensemble de techniques agricoles – les participant·es ont pu découvrir l’ASBL Terres Vivantes, qui œuvre à la transition agroécologique d’exploitations agricoles de tout type par l’accompagnement au plus près des agriculteur·ices. La dernière intervention de Noémie Calais, éleveuse de porcs noirs dans le Gar (France) fut la plus intense. Tant par le nombre de sujets qu’elle voulait aborder, que par l’importance des messages personnels et politiques qu’elle a voulu partager. En effet, on ressentait sa volonté débordante à vouloir transmettre au public ses réflexions, constats et interrogations, qu’elle a pu coucher sur le papier dans son livre « Plutôt Nourrir », co-écrit avec un ami. Les intervenant·es ont pu répondre à des questions du public tournant autourde leur parcours personnel, la technologie et l’élevage – thèmes récurrents lorsqu’on parle de transition alimentaire…

Amphithéâtre où a eu lieu la Masterclass, intervenant·es & organisateur·rices

Crédits : Jennifer Buxant (Eclosio)

Finalement, last but not least, la traditionnelle soirée « Les Equi-Tables », co-organisée avec l’ASBL Ekikrok, fut le point d’orgue de clôture du festival à Gembloux. Plus d’une cinquantaine de participant·es ont pu échanger autour d’un bon repas, en changeant de table et d’interlocuteurs à chaque service, comme le veut la tradition d’une soirée « World-Dinner ».

La démocratie alimentaire, la sécurité sociale de l’alimentation ou encore la réalité de terrain des publics peu privilégiés au niveau alimentaire ont alimenté les discussions aux tables. De nombreux·ses intervenant·es ont fait office de personnes ressources d’importance, à la hauteur de celle des sujets abordés. Pour vous plonger dans l’ambiance des Equi-Tables, visionnez le reportage réalisé par Canal Zoom TV, média local présent pour l’occasion.

Mot de la fin

Nourrir les campus a apporté une petite touche sucrée-salée à l’atmosphère estudiantine gembloutoise, offrant un espace et une estrade à l’ouverture d’esprit et aux débats autour de la transition alimentaire, pour tout.e curieux·se ayant franchi ses portes. Le festival a modifié l’ambiance du campus pendant une semaine, changeant de sa double ambiance habituelle, studieuse et (bibitivement) festive.

Eclosio fut cette année à Nourrir les Campus, ce que la CATL est à Nourrir Liège : la cheville ouvrière coordonnant les différentes énergies du festival. Bien qu’insufflé par la communauté académique de Gembloux-Ville, le festival restait ouvert au grand public, libre sur les intervenant·es voulant faire partie de l’affiche et autogéré (c’est-à-dire que la gestion des événements était commune et assez organique).

Visuel pour les réseaux sociaux

Crédits : Jennifer Buxant (Eclosio)

Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles

Les méthodologies de l’Education permanente en Education à la citoyenneté mondiale et solidaire – Analyse

Une analyse de Claire WILLIQUET, chargée d’éducation citoyenne chez Eclosio.

Lire l’analyse en version word

Cet article revient sur les principes et les méthodologies l’éducation populaire ou l’éducation permanente (EP) qui met au cœur de ses approches une lecture critique du système en partant des réalités de chacun, l’émancipation des personnes et l’inclusivité des publics généralement marginalisés. Nous verrons comment ces principes et méthodes, peuvent enrichir les pratiques d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS).

Education permanente, éducation à la citoyenneté mondiale : convergences et divergences

L’éducation populaire est une forme d’éducation non formelle, qui vise principalement les adultes. Elle a pour objectif leur émancipation en développant leurs capacités d’analyse et d’action.

En Belgique francophone, on parle essentiellement d’éducation permanente. L’éducation permanente est soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui la définit dans son décret1 comme ceci :

L’éducation permanente a pour objectif de favoriser et de développer, principalement chez les adultes:

a) une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société ;

b) des capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation ;

c) des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique, culturelle et politique.

La démarche s’inscrit dans une perspective d’égalité et de progrès social, en vue de construire une société plus juste, plus démocratique et plus solidaire, qui favorise la rencontre entre les cultures par le développement d’une citoyenneté active et critique et de la démocratie culturelle.

On parlera ici d’EP pour faire référence indifféremment à l’éducation populaire et l’éducation permanente.

Au travers de cette définition, nous pouvons identifier des convergences dans les valeurs et les finalités de ECMS et de l’EP : une société plus juste, plus solidaire, une citoyenneté active. Des divergences apparaissent également : l’ECMS s’inscrit historiquement dans la coopération au développement qui lui donne une dimension Nord-Sud, alors que l’EP s’intéresse à la société dans laquelle les personnes évoluent. Divergence notamment dans les publics, alors que l’ECMS est destinée à tout le monde et s’exerce aussi bien dans l’éducation formelle que le non formel, l’EP vise des adultes en dehors de l’éducation formelle. Historiquement, l’EP se centre également sur un public issu de milieux populaires, qui connait des situations de précarité.

Ces différents éléments ont amené l’EP à développer des méthodologies d’intervention propres qui peuvent venir nourrir les pratiques d’ECMS, en particulier dans les tournants qu’elle a pris ces dernières années.

Rapprochements

Un premier tournant est le passage à l’approche en termes d’interdépendance. L’ECMS a en effet connu un changement de paradigme motivé par une dynamique de remise en question des réflexes coloniaux, l’ECMS s’est distancié d’une approche Nord-Sud où il s’agissait de rapporter au public Nord les réalités des populations du Sud, en vue de susciter la solidarité à une approche plus systémique d’interdépendance où populations du Nord et du Sud font partie d’un même système avec ses mécanismes de dominations, de production d’inégalités et de phénomènes qui se posent à l’échelle globale contre lesquels il faut lutter et construire des alternatives.

Il ne s’agit plus de faire découvrir des réalités lointaines, sur lesquelles nous pouvons agir de façon ponctuelle et extérieure mais de faire prendre conscience d’enjeux mondiaux qui se déploient dans un système d’interdépendance dans lequel le public évolue au quotidien et prend part. L’enjeu est d’amener à identifier les manifestations de ce système dans son cadre de vie, de développer à partir de ces éléments du quotidien une analyse complexe et systémique, d’en comprendre les mécanismes de domination et de production des inégalités et d’identifier les leviers d’action pour les enrayer et devenir, individuellement et collectivement coresponsables et coproducteurs d’un monde plus juste, durable, inclusif et solidaire2.

Ceci a dans la pratique un effet sur la perception de la capacité d’action des publics d’ECMS. En effet, cette lecture en termes d’interdépendance amène à envisager une action dans son environnement direct comme pouvant avoir un impact, aussi minime soit-il, à une échelle globale. Ainsi, en réduisant notre empreinte écologique, nous luttons contre le phénomène global du changement climatique, en choisissant telle ou telle filière d’achat, c’est un modèle économique mondial que nous souhaitons influencer, en nous ouvrant à la diversité culturelle nous allons à l’encontre du repli identitaire qui plane sur nos sociétés, etc. « Chacun·e est concerné·e et coresponsable dans un monde interdépendant »3. Le slogan « Penser global, agir local » résume cette nouvelle approche.

Ce changement de paradigme amène les objectifs de l’éducation à la citoyenneté mondiale à entrer en résonnance avec les objectifs de l’éducation populaire ou permanente, et cette convergence dans les objectifs entraîne le champ de l’ECMS à s’enrichir des méthodologies de l’éducation permanente pour atteindre cette prise de conscience et cette mise en action des publics.

Un deuxième point de convergence entre le EP et l’ECMS apparait également avec le principe du « leave no one behind », « ne laisser personne derrière », qui émerge actuellement dans le champ de l’ECMS. Ce principe invite les acteurs de l’ECMS à porter une attention particulière à inclure les publics généralement laissés pour compte dans les programmes d’activités. Parmi eux on retrouve notamment des personnes fragilisées, des personnes aux statuts socio-économiques dévalorisés ou encore les groupes structurellement discriminés. Groupes pour lesquels il peut être nécessaire de développer des approches et stratégies éducatives particulières. Celles-ci peuvent être puisées dans les expériences d’EP qui comme nous l’avons vu, travaille traditionnellement en priorité avec ces publics.

Des pédagogies critiques et transformatrices

La pédagogie critique est un mouvement de pensée attribué à Paulo Freire (1921-1997), pédagogue brésilien qui a développé une didactique centrée sur l’alphabétisation des adultes en milieux ruraux et précaires. En quelques mots, le fondement de la pédagogie critique est de : « Partir des expériences vécues pour permettre la conscientisation des rapports sociaux de domination, et agir en vue d’une transformation sociale» Mais pas n’importe quelle transformation sociale puisque : « Les pédagogies critiques participent à un projet politique de remise en cause de l’ordre néo-libéral et des dominations de toutes sortes (sexistes, racistes, ou de classe). » Au cœur de cette pédagogie, réside le principe que les premiers concernés par une telle situation, ont la capacité et les moyens de changer le cours des choses.

De cette pédagogie nous soulignerons deux points clés : celui de partir du vécu des participants et celui de la posture de l’animateur·trice.

Vivre le système

Le premier moment de la pédagogie critique, est celui de la conscientisation des systèmes de dominations et des inégalités sociales. L’apport de l’éducation permanente est, dans le processus qui nous occupe, d’identifier avec les participant·e·s des évènements dans leur vécu qui sont la manifestation d’inégalités systémiques. Ces évènements, vécus de manière individuelle sembleront souvent accidentels et/ou liés à un contexte particulier aux yeux des personnes qui l’ont vécu : à leur parcours de vie, à une relation particulière, etc. ; des « anecdotes » qui seront lues et analysées par la personne selon des critères interpersonnels ou situationnels.

Identifier ces évènements demande de s’intéresser aux discours et pratiques infra-politiques, des analyses que s’expriment hors de l’espace public. Concrètement, cet infra-politique peut tout simplement s’exprimer à travers des remarques, des émotions exprimées… Il s’agit parfois de débats a priori anodins mais qui révèlent en fait l’opportunité de « capter » dans son groupe, une expertise et une légitimité « de dire les choses ». Une énonciation qui montre une capacité de compréhension de la production et de la reproduction de la violence subie ou constatée pour les autres, des besoins à faire valoir, des solutions à y apporter. Le travail d’animation consiste à faire émerger le récit de ces expériences et à les faire résonner avec des d’expériences similaires d’autres membres du groupe.

Au travers de ces échanges, les participant·e·s passent peu à peu d’une lecture situationnelle à une lecture systémique, les faisceaux de faits permettent de dégager des mécanismes plus généraux : ce n’est plus seulement une tâche qui est venue alourdir la charge de travail, c’est une pression toujours plus grande sur les travailleurs liée à un système productiviste, ce n’est plus seulement un rapport à son corps qui est problématique mais le diktat d’un modèle imposé par le publicité pour soutenir le consumérisme. Ce n’est plus seulement une insulte vis-à-vis d’une femme ou d’une personne racisée, c’est l’autorisation sociale du racisme/sexisme reposant sur des rapports de domination entre sexe/race, etc.

Cette étape de monter en généralité à partir d’expériences particulières a comme effet également de revaloriser le savoir expérientiel et par-là de redonner confiance dans leur savoir à des personnes qui pourraient avoir développé un sentiment d’infériorité sur le plan de la connaissance ou de la légitimité d’expression. Afin de donner aux participant·es toutes les clés de compréhension et d’analyse complexe d’une problématique, l’animateur·trice a un rôle de mise en contact des participant·es avec des savoirs théoriques. Il ou elle proposera le visionnage d’un documentaire, la rencontre avec une expert.es, la lecture collective d’un livre, la visite d’une expo, etc.

La mise en récit collective, et la compréhension des phénomènes sous-jacents qui en découlent permettent de « politiser » la problématique, c’est-à-dire de la poser dans l’espace public, et d’en faire une question de société sur laquelle les citoyen·nes peuvent se positionner et agir. En effet, prendre conscience du fait que les inégalités sociales n’ont rien de naturel, c’est également comprendre qu’il est possible de transformer la société.

Dans cette perspective, l’une des forces d’enraciner un processus dans l’expérience vécue, au-delà de pouvoir incarner dans le concret une violence du système, c’est d’utiliser ces sentiments d’injustice, d’indignation, de révolte, comme ressort de l’action.

En ce qui concerne la mise en action, le processus impliquera un travail d’identification de ce que les participant.es peuvent et veulent faire changer et comment ils ou elles peuvent le faire. Cette action pourra prendre de multiples formes : mise en place d’une activité de sensibilisation à destination de leurs pairs, interpellation des pouvoirs publics, modification dans l’espace de vie, création artistique, etc. Le rôle de l’animateur·trice sera de désamorcer le sentiment d’impuissance, d’ouvrir des perspectives d’action, d’accompagner dans l’identification du projet, de proposer des outils pour sa construction et de donner des balises pour que le projet reste dans le cadre du bien commun et des missions de l’organisation.

Le processus de mise en récit individuel, puis collectif d’une injustice, de travail de compréhension du phénomène, puis de mise en projet n’est pas linéaire, des aller-retours entre les différentes étapes ont constamment lieu.

L’égalité des savoirs

En ce qui concerne la posture de l’animateur·trice, dès le moment où l’on considère que nous sommes traversé.es par un système que l’on souhaite changer, les choix pédagogiques et la posture de l’animateur·trice deviennent capitaux. Il s’agit de réaliser un travail réflexif et personnel, pour ne pas reproduire dans les groupes, les mêmes systèmes de dominations, qui ont cours au sein de la société. En effet, les lieux d’apprentissages sont rarement des endroits neutres, mais tendent au contraire à perpétuer le système et les rapports de dominations établis. L’animateur·trice devrait s’interroger sur ces rapports de dominations, mais également sur sa propre trajectoire sociale, sa position, et les représentations qu’il·elle à propos des personnes avec qui il·elle est amené·e à travailler, ainsi que ses éventuels préjugés, afin de les désamorcer. Les personnes perçoivent d’où l’on vient, ce que l’on a traversé et si on fournit l’effort de les connaître et les écouter, il faudra donc veiller à maitriser les codes qui nous permettent d’entrer en contact avec le public. C’est en réalité beaucoup plus complexe que de simples outils d’animation et d’activation de groupe.

Il importe donc d’adopter une posture d’écoute, voire d’humilité. L’animateur est à la fois acteur et récepteur du savoir, prêt à admettre que les membres de son groupe, lui transmettront des connaissances qu’il ne possède pas. Chacun est expert de sa réalité, l’égalité des savoirs est ici un principe central, dans la démarche : l’animateur à autant, voire plus, à apprendre des participant·es que les participant·es de l’animateur. En effet, s’il est question des violences du système, ceux qui en sont victimes peuvent certainement mieux en témoigner que ceux qui sont plus facilement du côté des privilégiés.

Enfin, pour emmener un collectif vers une dynamique de changement et de transformation sociale et culturelle, il est également nécessaire d’intégrer des conditions liées aux modes de collaboration, d’organisation et de distribution des rôles et pouvoirs. En d’autres termes, il faut que le cadre du projet soit démocratique. Si l’on créé ou que l’on anime une initiative d’EP ou d’ECMS et que nous tenons le rôle du sachant, que c’est nous qui possédons tous les pouvoirs, cela ne peut porter ses fruits, d’où l’intérêt de toujours proposer de répartir et nommer le pouvoir et les rôles pour rendre le cadre de l’initiative le plus horizontal possible, et donc de donner au public le plus de pouvoir possible au niveau du contenu du projet et des décisions à prendre. L’idée est que le projet soit le laboratoire du changement que le projet porte pour la société dans son ensemble.

Notes :

1 http://www.educationpermanente.cfwb.be »>http://www.educationpermanente.cfwb.be

2 Nous faisons référence ici à la définition proposée par les ONG belges reprises dans le référenciel Acodev : https://www.acodev.be/ressources/referentiel-de-leducation-citoyenne-mondiale-et-solidaire-2016

3 Op cit. 2

Cultivons le futur – Students Mindchangers

Découvrez le podcast Cultivons le futur d’Eclosio sur Spotify : un podcast qui revient sur les projets Students Mindchangers et Citoyen·ne De Demain et nous permet de découvrir l’expérience des étudiant·e·s qui y ont participés!

Dans ce podcast vous découvrirez une réflexion autour de la terminologie utilisée pour parler de la migration en Europe. « En Europe, quand on parle des migrants, on parle souvent de l’effort qu’il faut faire pour arriver dans un pays ». L’atelier Students Mindchangers a invité les participant·es à questionner le sens de certains mots, des idées reçues et stéréotypes autour des migrants, qui sont avant tout politiques, médiatiques et culturels.

Bulletin d’information Afrique de l’Ouest n°6 – Mars 2023

Faites le tour des dernières actualités de nos projets au Sénégal, Bénin et en Guinée dans ce sixième numéro du bulletin d’informations de mars 2023, publié par l’équipe d’Eclosio Afrique de l’Ouest.