Synopsis

Le monde agricole est en crise: une charge de travail éreintante pour une reconnaissance financière et sociale qui ne suit pas, loin de là, ont pour conséquences une chute vertigineuse des exploitations agricoles et du nombre de travailleurs.euses dans le secteur de l’agriculture ainsi qu’un nombre de suicide anormalement élevé dans la profession. Des agriculteurs et agricultrice heureux.ses, est-ce possible? Ceux et celles qui ont fait le choix de cultiver en agroécologie semblent dire que oui! Mais cette transition écologique ne se fera pas sans l’appui de la société dans son ensemble.

Publié par UniverSud-Liège-Aout 2019

Le système alimentaire en Belgique comprend différents modèles de production agricole ; le modèle de production intensive est dominant et compte 87 % de la surface agricole utile[1]. Ce modèle a généré une crise économique et environnementale mais aussi une forte crise sociale causant le mal-être des familles paysannes. On observe une disparition drastique des agriculteurs et agricultrices : de 1980 à 2017, la Belgique a perdu 68 % de fermes pendant que la superficie moyenne des exploitations restantes a presque triplé. Les producteurs et productrices se sont vu·e·s entrainé·e·s dans une spirale d’investissement et d’endettement croissant, à la recherche d’une meilleure rentabilité. Parallèlement, la main-d’œuvre dans l’agriculture connaît une contraction de son volume : le secteur a perdu 62 % du nombre de travailleur·euse·s occupé·e·s aux activités agricoles entre 1980 et 2016[2].

Les agriculteurs et agricultrices vivent difficilement cette crise dans laquelle ils, elles se retrouvent de plus en plus incompris par l’opinion publique et les responsables politiques. Les scandales environnementaux et sanitaires à répétition (pollution aux nitrates, érosion des sols, crises de la vache folle ou plus récemment du fipronil) ont significativement écorné la reconnaissance sociale du métier d’agriculteur. Les familles paysannes souffrent également d’un fort isolement social dans des zones rurales de plus en plus dépeuplées. L’ampleur de cette crise du monde agricole est révélée notamment par un fort taux de suicide de la profession. En France, par exemple, la mortalité par suicide chez les agriculteur·trice·s est de 20 à 30 % supérieure à la moyenne de la population (France Bleu, 2018).

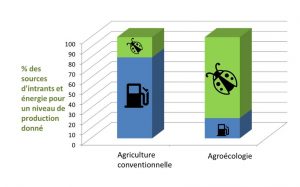

Une alternative à ce modèle de production dominant semble être la production agroécologique qui dans les dix dernières années a connu une croissance de 13 % de la surface agricole utile (SAU) en Belgique[3]. Quel impact la transition agroécologique a-t-elle sur la qualité de vie des familles paysannes ? Comment les agriculteur·trice·s ont vécu leur transition vers l’agroécologie ?

16 fermes wallonnes dans la loupe de la sociologie compréhensive[4]

À travers les résultats d’une enquête[5] réalisée auprès de 16 fermes wallonnes, découvrons comment ces familles paysannes définissent leur propre vision du bien-être dans l’exercice de leur métier et comment la transition agroécologique leur a permis d’atteindre ou non certains critères de qualité de vie.

Restaurer un environnement sain et un cadre de vie agréable

Selon les producteurs interrogés, la transition agroécologique leur a permis de vivre dans un environnement agréable, grâce à l’adoption de pratiques qui préservent l’environnement. Le fait d’observer quotidiennement les effets positifs de ces pratiques sur la restauration de cet environnement et de la biodiversité et de se sentir préservé de toute exposition à des produits toxiques est un facteur positif de bien-être.

« Après 8 ans de transition, je vois des fleurs sauvages, je ne les avais jamais vues, il y a beaucoup d’oiseaux et d’abeilles qui viennent à ma ferme. Je suis très fier de ma façon de produire, car je sais que je produis bien. »

Retrouver l’autonomie décisionnelle sur la ferme

Pour les producteur·trice·s qui ont décidé de changer leur manière de produire, il a été fondamental de se réapproprier la réflexion stratégique et la gestion de la ferme avec des critères de souveraineté alimentaire et de durabilité. Reprendre le contrôle leur rend une certaine dignité et fierté.

« Le gros changement : quand on était en conventionnel, 3 fois par semaine, le marchand venait pour dire comment il fallait faire, et tout ce système-là, est basé sur la peur. Aujourd’hui je produis toute la nourriture de mes animaux, les vaches paissent et mangent de l’herbe et sont plus saines. Et lorsque mes vaches vont bien, alors mon épouse se sent bien et donc moi aussi ! »

Garder la passion pour le métier

Avant la transition agroécologique, les producteur·trice·s étaient fatigué-es de passer de nombreuses heures à pulvériser des produits chimiques sur leurs parcelles. L’appropriation des techniques agroécologiques et la compréhension des cycles naturels sur la ferme comme alliés de la production ont généré une grande motivation de leur part pour réapprendre le métier de paysan·ne.

« J’ai décidé de développer le travail à la ferme parce que j’aime la vie à la campagne et aussi parce que j’aime que toute la famille puisse être ensemble, travailler et tout faire en même temps, innover. [..] »

Se sentir reconnu

La reconnaissance du travail et du rôle de l’agriculteur dans la société est un point important pour le bien-être des agriculteur·trice·s. Les familles paysannes qui travaillent de manière agroécologique et réussissent à communiquer sur la qualité de leur travail perçoivent la reconnaissance de la part des consommateur·trice·s, de la population locale ou des autres agriculteur·trice·s.

« Les consommateurs ne connaissaient pas cette façon de produire, maintenant avec Internet, il est facile pour les consommateur-trice-s de s’informer et je me sens mieux, parce que je vois un changement dans la société, je vois que mes produits sont recherchés et reconnus. [..] »

Se créer un réseau social de qualité

La transition agroécologique a amené les producteur·trice·s à s’articuler entre eux à travers des réseaux d’échange de connaissances et savoir-faire, où l’entraide est le mot d’ordre. Le rapprochement avec les consommateur·trice·s, créé par les circuits courts, permet également de tisser un réseau social de proximité.

« Depuis que nous avons décidé de devenir bio et d’arrêter d’utiliser tous les produits phytosanitaires, j’ai commencé à chercher des personnes qui sont dans la même situation que moi, j’en ai trouvé qui peuvent me conseiller, ainsi que des institutions et finalement j’ai commencé à avoir plus de contacts et une vie sociale plus active. […] »

La satisfaction d’un travail bien accompli

Pour les familles paysannes, passer à une production agroécologique a signifié retrouver le goût et la fierté du travail bien fait, tant dans la qualité gustative et sanitaire des produits que dans le respect de l’environnement, travail reconnu par les consommateur·trice·s de surcroît.

« Pour moi, il est important de faire un produit de qualité, je me sens bien quand les consommateurs viennent acheter à la ferme et qu’ils me disent que mon produit est très bien fait, j’en suis très fier.

Le difficile équilibre entre travail, famille et loisirs

La plupart des fermes étant encore de type familial, c’est-à-dire conduites par un couple ou une paysan·ne unique avec une main-d’œuvre familiale et non-salariée, la limite entre vie professionnelle et vie privée n’existe pas. Les agriculteur·trice·s disposent souvent d’horaires de travail très lourds et nombre de ces derniers ne peuvent bénéficier de temps disponible pour leur famille ou pour eux-mêmes. Les producteur·trice·s travaillent souvent plus de 56 heures par semaine avec une forte pénibilité physique du travail.

« En dehors de tout le travail que nous faisons le jour à la ferme, nous devons arriver la nuit et continuer à travailler sur la partie administrative, nous avons un stress permanent car nous sentons que nous travaillons avec la police derrière nous, observant quand nous allons faire des erreurs pour que les sanctions arrivent, c’est très fatigant ça! »

La rentabilité économique

En lien avec la forte charge de travail, les bénéfices de la vente ne rémunèrent pas le travail fourni à sa juste valeur. Par ailleurs, les marchés restent souvent incertains, ce qui ajoute un facteur de risque important pour le revenu des producteur·trice·s.

« Il y a du stress parce que nous n’arrivons pas à vendre tout ce que nous produisons à la ferme, nous n’avons pas de marché sécurisé et de prix correct toute l’année. »

Réussir une transition agroécologique : un défi qui nécessite l’appui de la société

Même si la transition agroécologique a amélioré certains aspects du bien-être des familles paysannes comme le cadre de vie, l’autonomie décisionnelle, la passion retrouvée pour le métier, la reconnaissance sociale, l’ouverture à partager et réapprendre le métier à travers différents réseaux sociaux et la satisfaction d’un travail et de produits de qualité, il n’en reste pas moins que le manque de rentabilité et la forte charge de travail restent des défis importants pour les fermes agroécologiques.

Par ailleurs, les cinq premières années de transition sont les plus difficiles à franchir à cause de trois types de difficultés qui vont retarder les effets de la transition sur les indicateurs de qualité de vie. Ces difficultés peuvent être d’ordre psychologique (comme la peur de l’inconnu, les doutes sur la réussite de la transition ou l’appréhension à remettre en question un modèle productif ancré depuis plusieurs générations), cognitif (besoin de réapprendre le métier), économique ou technique (investissement dans de nouveaux moyens de production).

Les politiques publiques d’accompagnement des producteurs et productrices devraient donc se focaliser principalement durant ces premières années pour augmenter les chances de succès des processus de transition. Par ailleurs, un calcul des primes sur base des unités de travail fournies plutôt que sur la superficie de l’exploitation pourrait être un appui plus adapté à la transition agroécologique en reconnaissant la forte charge de travail qu’elle implique.

Les comportements citoyens peuvent aussi largement faciliter le franchissement de ces difficultés. En tant que consommateur·trice·s, nous pouvons :

- acheter des produits de fermes locales pour soutenir une agriculture paysanne et agroécologique via les circuits courts,

- interagir avec les agriculteurtrice·s, via par exemple des GASAP ou des systèmes participatifs de garantie[6], qui permettent au citoyen consommateur de s’impliquer dans le processus de transition et y apporter sa contribution soit par la fidélisation de ces achats, soit en contribuant en capital ou en main-d’œuvre à l’exploitation agricole dans des moments critiques de pics de travail ou d’investissements.

Une transition agroécologique est donc possible et doit être le fruit de la conjonction des actions des producteurs et productrices, des pouvoirs publics et des comportements citoyens.

Carolina Carpio Villarroel – Sociologue

En savoir plus :

SERVIGNE P. 2014. Nourrir l’Europe en temps de crise, vers des systèmes alimentaires résilients. Ed. Nature et Progrès. Belgique. 192 p.

STASSART P.M. et JAMAR D, 2009, AB et verrouillage des systèmes de connaissances conventionalisation des filières agroalimentaire bio. Innovations Agronomiques (2009) 4, 313-328.

[1] Direction Générale Statistique, 2017. Chiffres clés de l’agriculture. L’agriculture en Belgique en chiffres. Ed. Nico Waeyart, Directeur général. Belgique. 52 p.

[2] IDEM

[3] GOFIN Stéphanie et BEAUDELOT A. 2018. Les chiffres du Bio 2017. Rapport de mai 2018. BioWallonie. 38 pp.

[4] La sociologie compréhensive de Max Weber est une démarche scientifique permettant la compréhension de fait social en donnant un sens aux actions des personnes dans leur contexte plu spécifique.

[5] CARPIO VILLARROEL Carolina, 2018. Analyse compréhensive de la qualité de vie des agriculteurs engagés dans une transition agroécologique en région Wallonne, Belgique. Mémoire de Master de spécialisation en développement, environnement et société à l’UCL. 84pp. https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/object/thesis:16220

[6] https://lemap.be/sites/lemap.be/IMG/pdf/syste_mes_participatifs_de_garantie-2.pdf