Faites le tour des dernières actualités de nos projets au Sénégal, Bénin et en Guinée dans ce neuvième numéro du bulletin d’informations d’octobre 2024, publié par l’équipe d’Eclosio Afrique de l’Ouest.

Faites le tour des dernières actualités de nos projets au Sénégal, Bénin et en Guinée dans ce neuvième numéro du bulletin d’informations d’octobre 2024, publié par l’équipe d’Eclosio Afrique de l’Ouest.

Une analyse de Pierre Rouschop, chargé de programmes et de formation chez Eclosio ; Marco Antonio Herbas Justiniano, Directeur Technique de l’ONG APROSAR ; Walter Chamochumbi, chargé de suivi et d’évaluation d’Eclosio en zone andine.

En Belgique comme dans de nombreux autres pays, « les autorités territoriales que sont les pouvoirs locaux, sont les autorités publiques, élues, qui se situent au plus près des citoyens, des associations, des activités, des entreprises et des territoires. » (A. Maître, 2010). Le pouvoir y est exercé par un corps communal composé de conseiller·ères, d’un·e bourgmestre et des échevin·es (ainsi que du·de la président·e du conseil de l’action sociale selon les cas). Tous les six ans, ce corps communal est élu directement par l’assemblée des électeurs·rices de la commune. Les élections restent le moment principal de participation des citoyen·nes au pouvoir, même s’il existe d’autres mécanismes mis en œuvre localement selon le bon vouloir des autorités et/ou l’impulsion citoyen·ne.

Dans la suite de cet article, nous partageons une expérience originelle et originale en cours en Bolivie depuis 2009, la mise en œuvre du Gouvernement Autonome Indigène Originel Paysan de Salinas de Garcí Mendoza, régime d’autogouvernement local reconnu par la Constitution bolivienne de 2009, permettant aux peuples indigènes de gérer leurs affaires selon leurs us et coutumes. Son analyse remet en perspective les modèles de prise de décision au niveau du territoire communal en Belgique et propose une réflexion autour des enjeux y attenant. A partir de cette analyse, nous partagerons quelques enseignements et réflexions pour celles et ceux qui désirent s’impliquer davantage dans les processus de prises de décision au niveau territorial, en particulier en cette année d’élections communales (2024).

Acte public officiel d’investiture des autorités du GAIOC de Salinas

En Bolivie, la nouvelle Constitution de 2009 octroie la faculté aux habitant·es d’une commune de la convertir en une « Autonomie Indigène Originaire Paysanne » (AIOC), dont l’esprit consiste à (re)donner aux citoyen·nes un mode de décision et de contrôle de leur territoire correspondant davantage aux coutumes locales. C’est la décision qu’ont prise les habitant·es de Salinas de Garcí Mendoza en 2009, via un premier referendum. Un organe participatif a alors été créé pour élaborer un statut autonome, finalement approuvé en 2018 via un second referendum. Le gouvernement autonome indigène originaire paysan de Salinas (GAIOCSA) remplace depuis lors la Municipalité, avec, à sa tête, non plus un·e bourgmestre mais un·e Qolqi Kamachi.

L’extrait des statuts de ce gouvernement autonome, présenté ci-dessous, illustre la manière dont les communautés appréhendent leur nouvelle gouvernance.

« Nos territoires ancestraux étaient habités par les Chullpas[1], une civilisation primitive décimée par les fronts glaciaires, qui s’est ensuite rapprochée d’autres cultures. À l’arrivée des Aymaras, ils ont assimilé l’organisation en communautés, ayllus et markas[2], configurant un collectif communautaire avec leur propre identité culturelle, leur vision du monde, leur spiritualité, leur territoire, leur langue, leurs principes, leur logique andine, qui ont ensuite été intégrés dans la nation Jatun Killakas.(…)

Par consensus des ayllus et des markas, il a été décidé de reconstituer un Gouvernement Autonome Indigène Originel Paysan (Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino – GAIOC), en mettant en œuvre la décentralisation dans les unités territoriales (ayllus et markas), avec un contenu social, le développement humain, pour la conservation de la terre mère et de l’environnement, le respect mutuel entre ayllus et markas dans le cadre de la philosophie du communautarisme et de SUMA QAMAÑA (du bien vivre). »[3]

Notre partenaire, l’Association de Promoteurs de Santé de la région (ÁRea) Rural (APROSAR), a joué un rôle important dans cette expérience de gouvernance alternative.[4]

La commune de Salinas de Garcí Mendoza se situe dans l’altiplano bolivien au sud-ouest du département d’Oruro, entre 3.700 et 4.000 mètres d’altitude.

Elle a une population totale de 11.705 habitant·es, très dispersée sur un territoire de 5.591 km² (1/3 de la Wallonie), qui dépend directement de l’agriculture pour leur alimentation et leurs revenus. Elles sont toutefois confrontées à des difficultés majeures : une forte vulnérabilité alimentaire (la malnutrition chronique y affecte 37 % des enfants) et des conditions climatiques extrêmes (vent sec constant, soleil diurne intense, irrégularité des pluies, froid nocturne). L’élevage de lamas, la production de quinoa et de pommes de terre prédominent. Les familles sont regroupées en communautés, markas et ayllus, système socioculturel traditionnel adapté aux caractéristiques territoriales de la commune. Historiquement, les familles paysannes ont développé des connaissances et des capacités d’adaptation aux risques socioéconomiques, naturels et climatiques qui se sont présentés au cours du temps.

Cependant, au cours des dernières décennies, les défis ont augmenté (changement climatique, pression anthropique sur les ressources naturelles dont la monoculture du quinoa) et la capacité de la population à y faire face a diminué à cause de la dévalorisation des savoirs traditionnels notamment en gestion de l’eau, des sols et de l’élevage, de la détérioration du tissu social et de l’émigration. En conséquence, la vulnérabilité des populations s’est accrue face aux dérèglements climatiques et leur résilience est profondément impactée.

Avant l’approbation de la nouvelle constitution de 2009, la Bolivie était structurée en 3 niveaux d’organisation dont les unités territoriales sont les 9 départements (niveau 1), les 112 provinces (niveau 2) et les 343 communes (niveau 3). La commune reste, excepté une dizaine d’AIOC (Autonomie Indigène Originaire Paysanne) en cours de mise en œuvre, la plus petite unité territoriale, politique et administrative qui dispose de pouvoirs de législation, d’exécution, de contrôle fiscal, de gestion administrative et technique dans le domaine de leur juridiction et leurs compétences. Le gouvernement communal est élu tous les 6 ans et est composé d’un·e bourgmestre (pouvoir exécutif) et des conseiller·ères (pouvoir législatif), tous·tes issu·es de partis politiques s’étant présentés aux élections. Il existe également des agent·es de cantons (territoires faisant partie de la commune, 4ème niveau d’organisation de l’Etat), qui sont nommé·es par les autorités communales et sous leur tutelle. Les autorités ont comme objectif de contribuer à la satisfaction des besoins collectifs et assurer l’intégration et la participation des citoyen·nes à la planification et au développement humain durable de la commune[5]. Les communes jouissent d’une autonomie relative, en ce sens qu’elles ne disposent pas des autonomies institutionnelles (pas de pouvoir pour établir leurs propres compétences et fonctionnement), politique (pas de pouvoir sur le régime électoral fixé par l’Etat) et économico-financière (pas de pouvoir d’établir des impôts). Le pouvoir est par ailleurs centralisé dans le chef-lieu de la commune où la plupart des acteurs et des services importants sont présents, alors qu’on en trouve peu dans les cantons, si ce ne sont les écoles et l’un ou l’autre service de santé décentralisé.[6]

« La façon de gouverner de nos ancêtres était correcte et structurée, nous voulons rendre le pouvoir à nos autorités originelles ». Emilio Aguilar, membre de la commission de constitution de l’AIOC.

Le 6 décembre 2009, après de nombreuses réunions entre les autorités d’Ayllus et de Markas, les habitants de Salinas de Garcí Mendoza ont voté en faveur de la transition vers le statut d’AIOC lors d’un référendum, avec 75,09 % des voix. Ce statut leur permettrait de prendre des décisions et de contrôler leur territoire dans les domaines administratif, juridique, politique, économique, social et culturel. Cependant, des divergences entre les représentants territoriaux ont ralenti les progrès jusqu’en 2017, où l’AIOC a repris de manière plus dynamique. Un règlement interne a été élaboré, et le statut d’autonomie a été soumis au Tribunal Constitutionnel Plurinational (TCP) pour validation. Après des ajustements, il a été approuvé et soumis à un référendum le 26 mai 2019, avec 51,8 % de votes favorables. Le Gouvernement Autonome Indigène Originel Paysan de Salinas (GAIOCSA) a finalement pris ses fonctions en août 2020. [7]

Le changement de système de gouvernance locale a un objectif double : une meilleure participation de la population dans la prise de décisions et une plus grande autonomie. C’est dans ce sens que le Gouvernement Autonome Indigène Originel Paysan de Salinas (GAIOCSA) a défini ses statuts de manière autonome. Ceux-ci donnent le cadre légal au niveau local et son analyse nous permet de mettre en évidence quelques éléments importants pour atteindre cette participation et cette autonomie.

La structure organisationnelle du GAIOCSA est basée sur l’administration de 9 Unités Territoriales Décentralisées (UTD) sous les autorités originelles des communautés, des ayllus et des markas. Concrètement, elle est constituée de plusieurs niveaux de pouvoir. Le JACH´A TANTACHAWI est l’autorité maximale, composée des autorités communautaires existantes (marka et ayllu). Il exerce des facultés délibératives, législatives et de contrôle. Il se réunit deux fois par année. L’organe exécutif exerce des facultés exécutives et normatives. Il est composé (i) du QULQI KAMACHI, responsable de la réception, de la distribution et du contrôle des ressources financières ainsi que face au niveau central de l’Etat et de (ii) 9 QULQI APNAQIRI, responsables de leur UTD pour l’administration et l’exécution des ressources financières.

Ces autorités exécutives sont élues tous les deux ans, pas à travers d’élections au suffrage universel mais à travers une assemblée de représentant·es des markas et ayllus. Ces élections sont officielles et par conséquent supervisées par le Tribunal Électoral. A titre d’exemple, lors des secondes élections en décembre 2022, 211 représentant·es des communautés, ayllus et markas étaient présent·es pour l’élection. Deux autres spécificités de ces élections sont également importantes : (i) la rotation, ce qui veut dire que le ou la Qulqi Kamachi doit provenir d’une UTD différente tous les deux ans (définie par le Jach’a Tantachawi) et que celle-ci présente une liste de candidat·es le jour des élections ; (ii) la parité femme-homme, ce qui veut dire qu’après un premier tour, il ne reste que deux candidat·es, une femme et un homme. En 2022, c’est une agricultrice, mère de trois enfants, Sara Poma Huarachi, qui a été élue.

Dans le cadre d’un gouvernement communal classique, la gestion est centralisée et le plafond budgétaire de l’État plurinational de Bolivie s’élève à plus ou moins 1,5 millions d’euros pour le territoire de Salinas, sans mécanisme qui permette de recevoir des fonds supplémentaires du secteur public.

Dans le cas de l’AIOC, la décentralisation administrative et organisationnelle habilite les autorités décentralisées (UTD) à mener leurs propres procédures devant les entités gouvernementales (ministères, directions, programmes). Comme exemple, les actions menées par les autorités décentralisées ont permis d’augmenter le plafond budgétaire à 4,4 millions d’euros (au lieu des 1,5 million) pour la période 2022-2023.

Acte public officiel d’investiture des autorités du GAIOC de Salinas

Notre partenaire APROSAR (Asociación de Promotores de Salud del Área Rural) est une organisation bolivienne sans but lucratif de structure communautaire, formée par des promoteurs de santé volontaires. Elle travaille en étroite collaboration avec les acteurs locaux, communautés, communes, centres de santé, écoles…, pour la promotion de la santé primaire et le développement territorial intégral.

APROSAR a joué un rôle dans ce processus. D’une part, en montrant la voie via des actions pilotes de planification et gestion territoriale communautaire. D’autre part, en menant une sensibilisation et un plaidoyer en faveur d’une planification territoriale qui parte des besoins et aspirations des communautés locales. A partir de 2017, APROSAR a aussi accompagné les acteurs locaux tout au long du processus de changement de statut de la commune vers l’AIOC, via la facilitation d’informations, de formations et un appui-conseil aux autorités locales dans la construction des nouveaux statuts (entre autres, pour l’inclusion de garanties d’équité de genre). L’accompagnement se poursuit dans la phase de mise en marche de la nouvelle structure et des défis qu’elle pose, notamment en termes de lois au niveau du territoire de Salinas, de statuts et d’appui-conseil pour le fonctionnement de UTD, d’appui conseil pour l’adaptation des diagnostics territoriaux existants au Plan de Gestion Territoriale Communautaire (PGTC).

Outre la gestion territoriale, un des grands apports d’APROSAR est l’intégration de l’approche genre intergénérationnelle dans les statuts du GAIOCSA, dans un pays où le patriarcat continue à prédominer. Ceux-ci précisent entre autres, en leur article 64, que le GAIOCSA promeut le « droit à la participation des femmes et des hommes à différents niveaux […], la participation des femmes à la prise de décision. » Il mentionne également que « le gouvernement autonome renforcera la participation des femmes aux politiques, programmes et projets publics en faveur des femmes. […] Le GAIOCSA, par l’intermédiaire de ses unités territoriales décentralisées, encouragera, planifiera et exécutera des politiques publiques, des plans, des programmes et des projets relatifs aux enfants, aux adolescents, aux jeunes, aux personnes âgées et aux personnes handicapées, à tous les niveaux et selon toutes les modalités, qui atteindront l’ensemble de la population du territoire ». Cet article, travaillé avec l’appui d’APROSAR envers la commune à l’époque, souligne entre autres que le mot « autonomie » (le A de AIOC) exige une attention particulière pour l’autonomie des femmes et d’autres groupes vulnérables en termes de droits.

Notre propos n’est pas d’évaluer cette expérience en termes de pertinence, d’efficacité, d’efficience, d’impact ou de durabilité, encore moins d’émettre un jugement de valeur sur le système proposé. Il s’agit plutôt d’en retirer des éléments à prendre en compte pour celles et ceux qui proposent et mettent en œuvre des alternatives de gouvernance territoriale, dans une optique de partage de pouvoir et de renforcement des principes démocratiques.

Dans l’expérience AIOC, le contexte sociopolitique a exercé un double rôle face à la proposition et la mise en œuvre de l’alternative de gouvernance, rôle évoluant selon la période. Des 343 communes existantes, seulement 11 ont réalisé un referendum en 2009 et 6 d’entre elles sont allées jusqu’au bout du processus.

Le contexte politique a évidemment été essentiel dans la normativité de ces autonomies communautaires. Les élections « classiques » de 2005 ont amené une nouvelle ère dans la gouvernance du pays et la mise en place d’une assemblée constituante inclusive, entre 2006 et 2009. Et dans les faits, on peut estimer que cette assemblée l’était réellement, puisqu’elle intégrait des représentants des populations indiennes, démographiquement majoritaires (56 % selon une enquête réalisée en 2008)[8], ainsi que des organisations de la société civile. Le principe des autonomies communautaires est donc issu d’un processus démocratique permettant ainsi son appropriation par de nombreuses communautés. Mais le gouvernement central a semble-t-il joué un double jeu. « Il a été à la fois présent et absent dans la construction des AIOC. L’État est intervenu massivement dans ces processus par l’intermédiaire de ses propres fonctionnaires du ministère de l’Autonomie et des consultants qu’il a embauchés ; cependant, il a souvent omis de soutenir et entravé davantage l’élaboration des statuts d’autonomie de diverses manières, ce qui est un résultat significatif de l’ambivalence croissante des gouvernants à l’égard de l’autonomie autochtone. »[9]

Pour les communes qui ont passé le premier filtre de 2009, le parcours a été long, voire trop long, ce qui explique en partie le peu de processus finalisés. Pour les communautés de Salinas, ce fut en quelque sorte un parcours du combattant, comprenant 15 étapes. Ce n’est que 8 ans après le premier referendum que le processus reprend vie, avec un nouveau contexte, moins favorable qu’à ses débuts.

Face aux changements périodiques des opinions des acteurs politiques, le recours aux normes légales a été l’outil essentiel pour faire aboutir le processus ; les acteurs locaux, principaux concernés, en ont été les artisans et les organisations de la société civile, en particulier APROSAR, l’appui-conseil sur qui compter.

Ce processus est une opportunité pour les OSC qui travaillent au niveau communal ou communautaire. D’une part, de nouvelles perspectives s’ouvrent pour débattre sur des innovations et alternatives de développement durable durant un processus qui se veut participatif ; d’autre part, c’est un défi pour les communes, les communautés et les mêmes ONG car les rôles sont réorganisés et chacun·e essaie d’y trouver son espace. Dans le cas du GAIOCSA, APROSAR a pris ses responsabilités en accompagnant le processus de manière réfléchie et respectueuse des parties en présence, sans prendre la place des principales protagonistes, les communautés. APROSAR a ainsi renforcé son engagement en faveur de celles-ci en facilitant des ateliers pour informer, pour former, pour élaborer les statuts et des lois, pour débattre autour de thématiques comme le genre et la gestion de l’environnement, du territoire et de ses ressources naturelles.

Cette expérience permet de partager également quelques apprentissages et défis pour les OSC.

D’une part, il est important de disposer de légitimité sur le territoire. Il ne s’agit pas d’arriver de l’extérieur en appui-conseil mais d’être reconnu, disponible au bon moment, et de disposer de savoirs, savoir-faire et savoir-être pour accompagner ce type de processus. Il ne s’agit pas de s’immiscer dans les processus formels de changement mais d’être à la disposition des communautés pour les accompagner, les animer, voire les encourager. D’autre part, il est nécessaire d’être ouvert à des prises de décisions qui ne vont pas nécessairement dans le sens désiré par l’OSC. Accompagner ce type de processus nécessite de l’humilité, de l’ouverture d’esprit et de la tolérance. Chaque OSC définira ses propres limites en termes de « validation » de prises de décision qui pourraient aller à l’encontre de leur philosophie de travail. Cela n’est pas arrivé dans le cas du GAIOCSA. Cela reste cependant un risque à ne pas négliger.

Un des fondements de la constitution des AIOC est de reconnaître la culture et les savoirs locaux en termes de gouvernance, en respectant les systèmes de prises de décision communautaire. Un second fondement est l’ancrage territorial, même si celui-ci est discutable puisqu’à Salinas comme dans plusieurs autres AIOC, l’option a été prise de respecter le territoire communal plutôt que de chercher à reconstruire un territoire communautaire dont les frontières diffèrent généralement de celles de la commune. Ce choix est impulsé par les difficultés bureaucratiques pour la reconnaissance d’anciens territoires. Il est en effet très complexe de démontrer les limites réelles des communautés originelles. Ancrage territorial, culture et savoirs communaux ont probablement été les principaux moteurs pour que les citoyen·nes fassent le choix de l’AIOC plutôt que de rester dans les systèmes communaux. Mais cela ne suffit pas pour que les citoyen·nes soient réellement plus impliqué·es dans la prise de décisions et engagé·es dans des processus de gouvernance local. Plusieurs éléments, extrinsèques ou intrinsèques, peuvent expliquer ces limites.

D’un côté, le processus mis en œuvre comporte les limites extrinsèques déjà mentionnées, telles que les lourdeurs administratives, la trop longue durée du processus ou les tergiversations des autorités nationales, toujours organisées sous forme de partis. Le processus met également en évidence des conflits d’intérêt, notamment sur la propriété et l’usage des ressources, et une autonomie partielle puisque l’Etat, via son tribunal électoral, oriente malgré tout l’élaboration des statuts de l’AIOC et reste maître de la distribution des budgets. Cela engendre une espèce de statu quo qui désanime les citoyen·nes, voire les communautés et les organisations de la société civile, à s’impliquer dans cette alternative de gouvernance.

D’un autre côté, le processus dépend aussi du bon vouloir des citoyen·nes et des nouvelles autorités. Le risque de se trouver face aux mêmes travers que dans les systèmes classiques est bien là : participation partielle des individus au processus, conflits d’intérêts des nouvelles autorités entre pouvoir et activités personnelles, décentralisation dépendante des différents niveaux de prises de décision… In fine, la population risque de s’essouffler, voire être désenchantée du processus avec les conséquences connues que sont le rejet de la classe « politique » communautaire et la faible participation à la gouvernance et aux prises de décisions.

« Avec la montée des inégalités socio-économiques, la perte de confiance envers les institutions, l’émergence des populismes autoritaires, la circulation accélérée de la désinformation et la polarisation des débats en ligne, la démocratie est aujourd’hui confrontée à de multiples crises. » [10]Face à ce constat, dans un contexte d’année électorale en Belgique et en particulier à l’aube des élections communales, il nous a paru important de partager cette alternative de gouvernance, d’en présenter certaines dimensions et apprentissages.

En Bolivie, en Belgique et ailleurs, des groupes de citoyen·nes et certaines autorités politiques sont à la recherche d’alternatives de gouvernance, tentant de réinventer et réimpulser la démocratie comme « forme de gouvernement où le peuple exerce la souveraineté ». Les apprentissages principaux de ce type d’expérience mettent en évidence que des alternatives de gouvernance et de prise de décision plus démocratiques doivent prendre en compte divers éléments que l’on peut considérer comme “indispensables” :

Maître A., 2010. Comprendre la gouvernance et ses enjeux. Mouvement Communal, n°845, février 2010. Disponible en : https://www.uvcw.be/fonctionnement/articles/art-1580

Francisco M. Gil García; 2005. Batallas del pasado en tiempo presente. «Guerra antigua», civilización y pensamiento local en Lípez (dpto. de Potosí, Bolivia). Bulletin de l’Institut français d’études andines, vol. 34, núm. 2, 2005, pp. 197-220. Institut Français d’Études Andines, Lima, Perú. Disponible sur : http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12634204

Estatuto autonómico de la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Salinas, 2018. sea.gob.bo/desarrollo-normativo-autonomico/estatutos-autonomicos-y-cartas-organicas/estatutos-gaioc.html

Fundación TIERRA, 2019. En diez años, la simpatía por la autonomía indígena en Salinas baja en 24 por ciento. Periódico Nuestra Tierra Nº 17, p. 8. https://www.ftierra.org/index.php/publicacion/periodicos-nuestra-tierra/187-periodico-nuestra-tierra-n-17-los-avances-de-la-gestion-del-territorio-en-taraco

Christine Delfour, 2020. La Nouvelle Constitution Politique de l’État plurinational (NCPE). Une réponse à l’urgence politique nationale du début du xxie siècle ? Penser et écrire l’urgence aux XXe et XXIe siècles en Espagne et en Amérique latine, 13 | 2020. https://doi.org/10.4000/agedor.5969

Jonathan Durand Folco, 2023. Réinventer la démocratie. De la participation à l’intelligence collective. Presses de l’Université d’Ottawa.

[1] « Les Chullpas peut être considéré comme un synonyme des « anciens pré-incas », s’adressant à ces êtres qui, dans le discours local sur le passé et ses habitants, constituaient une autre humanité, à partir de laquelle on génère, on ordonne et on essaye même de contrôler des espaces et des temps parallèles à ceux de notre monde, mais avec lesquelles on est entrelacés par l’effet de l’expérience sensible. » Source : Francisco M. Gil García; 2005. Batallas del pasado en tiempo presente. «Guerra antigua», civilización y pensamiento local en Lípez (dpto. de Potosí, Bolivia). Bulletin de l’Institut français d’études andines, vol. 34, núm. 2, 2005, pp. 197-220. Institut Français d’Études Andines, Lima, Perú. Disponible en : http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12634204

[2] AYLLU : Organisation sociale basée sur des liens de parenté, d’origine commune et de propriétés communes, comme le fait d’être lié à un territoire. Salinas compte actuellement 15 Ayllus. MARKA : Entité territoriale composée d’Ayllus, Salinas compte actuellement 6 Markas. Salinas compte également 133 communautés sur son territoire.

[3] Estatuto autonómico de la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Salinas, 2018. sea.gob.bo/desarrollo-normativo-autonomico/estatutos-autonomicos-y-cartas-organicas/estatutos-gaioc.html

[4] APROSAR est partenaire d’Eclosio depuis 2008. Nous collaborons autour de plusieurs thématiques sur le territoire de Salinas de Garcí Mendoza. Pour plus d’informations sur nos projets en Bolivie : https://www.eclosio.ong/country/bolivia/

[5] La loi des communes de 1999 (https://pdba.georgetown.edu/Decen/Bolivia/2028.html) mentionne comme objectifs les suivants : 1. Promouvoir et dynamiser le développement humain durable, équitable et participatif de la Municipalité, par la formulation et l’exécution de politiques, de plans, de programmes et de projets conformément à la planification départementale et nationale du développement ; 2. Créer les conditions pour assurer le bien-être social et matériel des habitants de la municipalité, par l’établissement, l’autorisation et la réglementation et, le cas échéant, l’administration et l’exécution directe des travaux, des services publics et des opérations municipales ; 3. Promouvoir la croissance économique locale et régionale par le développement d’avantages concurrentiels ; 4. Préserver et conserver, en ce qui le concerne, l’environnement et les écosystèmes de la municipalité, en contribuant à l’occupation rationnelle du territoire et à l’utilisation durable des ressources naturelles ; 5. Préserver le patrimoine paysager, ainsi que sauvegarder le patrimoine national existant dans la municipalité ; 6. Maintenir, promouvoir, défendre et diffuser les valeurs culturelles, historiques, morales et civiques de la population et des groupes ethniques de la municipalité ; 7. Promouvoir l’intégration sociale de ses habitants, selon les principes d’équité et d’égalité des chances, dans le respect de leur diversité ; et 8. Promouvoir la participation citoyenne en défendant, dans le cadre de ses compétences, l’exercice et la pratique des droits fondamentaux du peuple et des habitants de la Commune.

[6] Pour plus d’informations sur le territoire de Salinas de Garcí Mendoza : https://www.eclosio.ong/wp-content/uploads/2021/10/2.-Aprosar.pdf

[7] Fundación TIERRA, 2019. En diez años, la simpatía por la autonomía indígena en Salinas baja en 24 por ciento. Periódico Nuestra Tierra Nº 17, p. 8. https://www.ftierra.org/index.php/publicacion/periodicos-nuestra-tierra/187-periodico-nuestra-tierra-n-17-los-avances-de-la-gestion-del-territorio-en-taraco

[8] Christine Delfour, 2020. La Nouvelle Constitution Politique de l’État plurinational (NCPE). Une réponse à l’urgence politique nationale du début du XXIe siècle ? Penser et écrire l’urgence aux XXe et XXIe siècles en Espagne et en Amérique latine, 13 | 2020. https://doi.org/10.4000/agedor.5969

[9] Jason Tockman, 2017. La Construcción de Autonomía Indígena en Bolivia. https://ftierra.org/index.php/opinion-y-analisis/747-la-construccion-de-autonomia-indigena-en-bolivia

[10] Jonathan Durand Folco, 2023. Réinventer la démocratie. De la participation à l’intelligence collective. Presses de l’Université d’Ottawa

Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement en ligne? Nous sommes ravis de vous annoncer la sortie de notre guide de bonnes pratiques intitulé « L’usage du numérique pour enrichir les projets d’engagement citoyen des jeunes – pourquoi et comment vivre une expérience interculturelle numérique ? ».

Ce guide a été co-construit par les partenaires du projet Connexion·s, coordonné et produit par E&D, et a pour vocation de fournir des pistes concrètes pour vivre son engagement citoyen en ligne, en s’appuyant sur des exemples d’initiatives déjà mises en œuvre. Elle aborde également les bénéfices et les limites de l’usage du numérique, en particulier dans le cadre de l’interculturalité.

Nous espérons que ce guide servira d’inspiration et de soutien pour tous ceux qui souhaitent utiliser le numérique pour renforcer l’engagement citoyen des jeunes et vivre des expériences interculturelles enrichissantes.

Manon Renuart, 23 ans et étudiante du master en Sciences de la Population et du Développement à l’ULB, est partie au Pérou pour travailler dans la région d’Aija sur la question de la gestion communautaire des ressources en eau. En effet, la conservation de l’or bleu est devenue prioritaire au vu de la forte influence du réchauffement climatique réduisant la disponibilité de l’eau et de l’importance économique des activités agricoles dans la région (82% des familles pratiquent l’agriculture de subsistence). Manon, après une immersion de plusieurs mois sur place auprès de différents acteurs, a pu fournir des recommandations pour améliorer la gestion communautaire de l’eau.

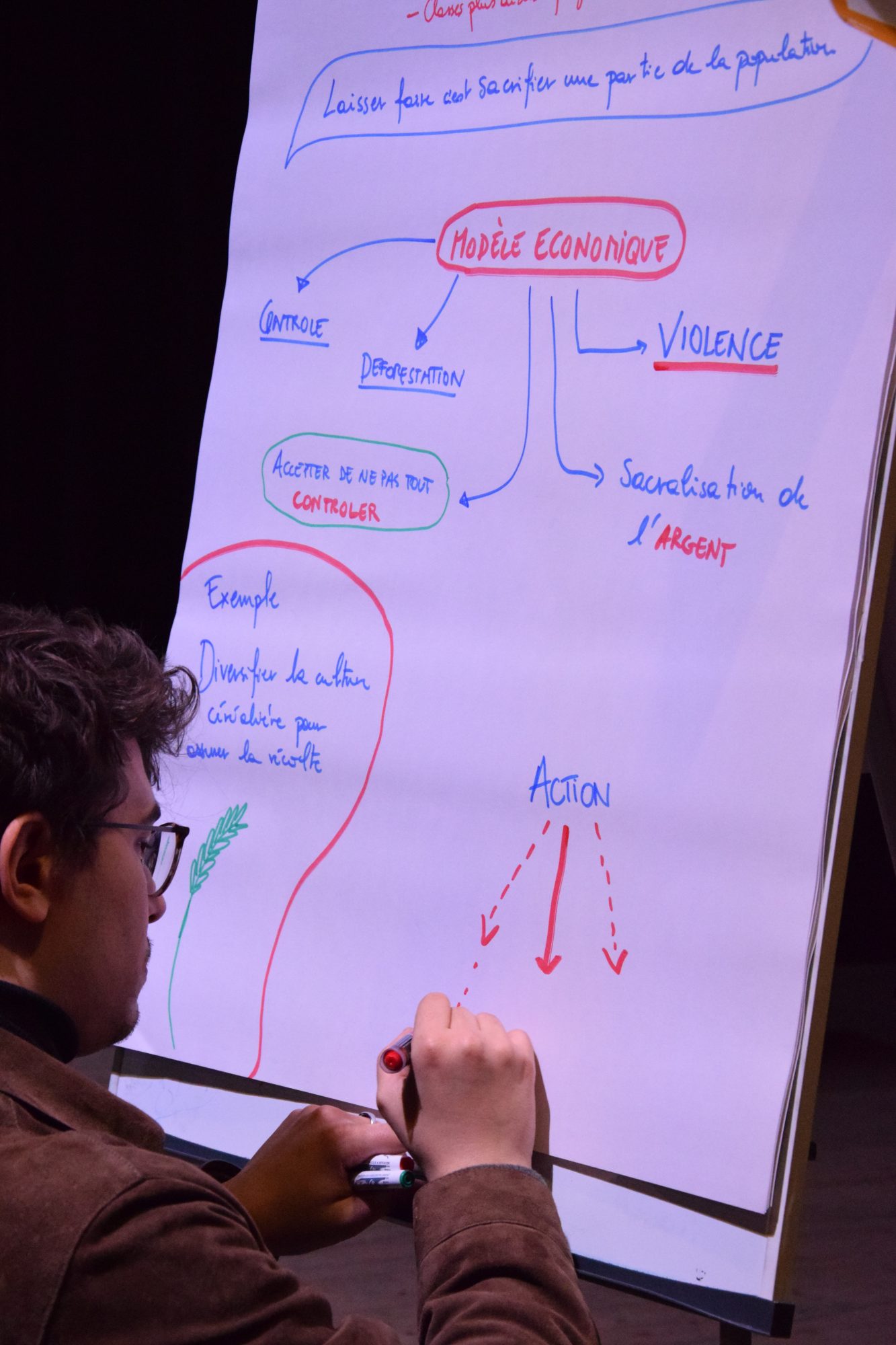

Revenons sur les différents apprentissages que Manon nous a confiés au travers d’un témoignage, que nous illustrons avec des éléments de son rapport de stage1.

« Bonjour ! Je m’appelle Manon Renuart, j’ai 23 ans et je suis en dernière année du master en Sciences de la Population et du Développement à l’ULB.

J’ai eu l’opportunité de réaliser un stage de 3 mois au Pérou avec Eclosio, dans le cadre du projet recherche-action SAMA. Mon travail a consisté à mener une recherche qualitativesur la manière dont les communautés paysannes de la commune d’Aija s’adaptent à la raréfaction de l’eau et organisent sa distribution.

Ce stage avait pour objectif ultime d’apporter une perspective sociale à la gestion de l’eau, abordée de manière très technique jusqu’à présent. »

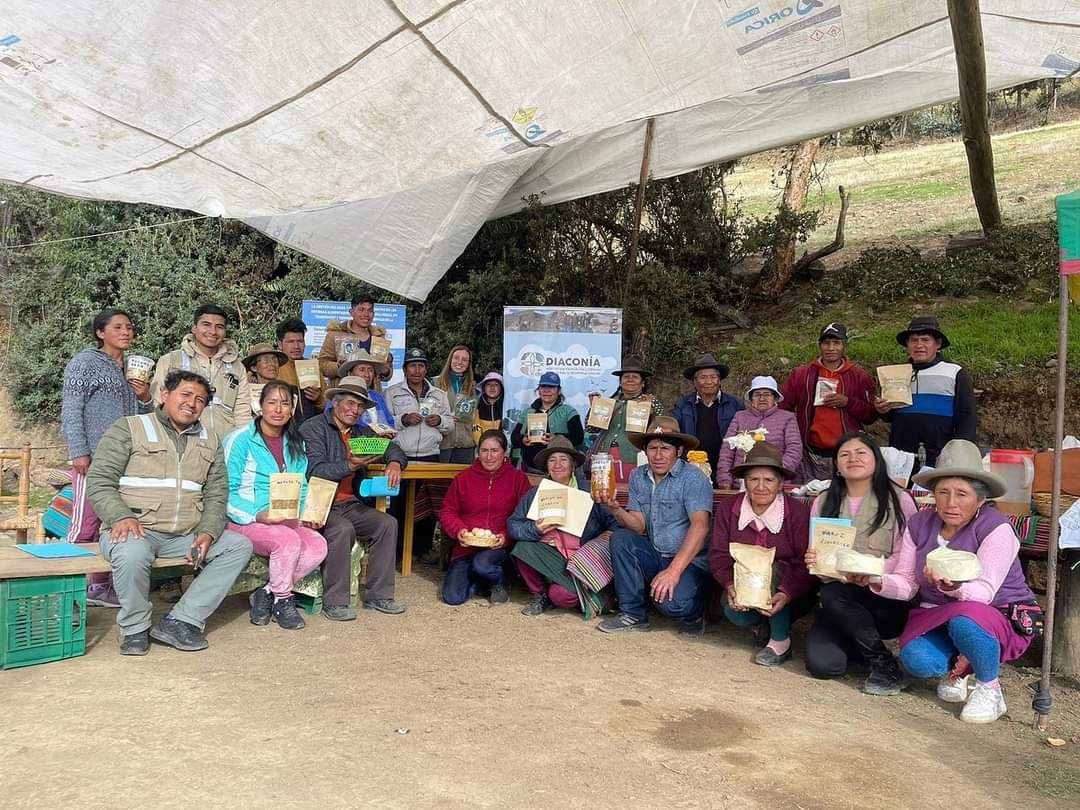

Manon aux côtés de l’association « Diaconía », organisation à but non lucratif structurant fort la vie rurale sur place

La mémorante a ainsi dégagé 4 principes fondamentaux de la gestion communautaire de l’eau sur son terrain d’enquête2 :

Elle a également pu analyser les tensions sociales au sein des comités de gestion de l’eau et leur impact sur la gestion des ressources hydriques, comme les vols d’eau, la corruption ou le favoritisme.

« Cette expérience sur le terrain m’a permis de découvrir la réalité d’un projet de coopération internationale.

Après avoir étudié de nombreux projets de développement à l’université, ce fut passionnant pour moi d’expérimenter la réalitéde bénéficiaires, d’observer de près la mise en œuvre d’un projet et de participer à la réflexion critique sur ses activités. »

Manon écrit dans son rapport de stage qu’elle a pu observer de manière informelle les interactions sociales entre les habitants et ainsi mieux comprendre leurs défis quotidiens ainsi que développer une certaine acuité pour cerner les relations interpersonnelles. Ainsi, elle écrit:

« Cela impliquait principalement que je participe à des moments de convivialité quotidienne, comme parler avec les habitants sur la place du village, accompagner quelques producteurs sur les champs ou partager une bière avec eux à la tienda du coin. »

Moment de repos en partageant une bière

Plantation de pommes de terre

« Je suis convaincue que cette expérience sera un précieux atout dans ma future carrière en gestion de projets, en m’offrant un regard différent et en facilitant ma collaboration avec les acteurs locaux.

Ce stage fut très enrichissant sur le plan professionnel, mais également d’un point de vue personnel. Pendant ces 3 mois, j’ai vécu en immersion totale dans un petit village de la cordillère des Andes, où l’accès au réseau, à un véhicule et même à l’eau courante n’était pas toujours garanti. J’ai adopté le mode de vie des habitants, leur alimentation, leur langue, leur façon de penser, leur humour… »

Fête locale à Aija

(plus de 3.000 mètres d’altitude)

Place d’Aija

« Cette expérience m’a poussée à sortir de ma zone de confort, à faire confiance à mes capacités et à lâcher prise. Ainsi, en plus de découvrir une culture très différente de la mienne, cela m’a permis de grandir et de mieux me connaître.

Si vous songez à faire un stage à l’étranger, je vous encourage vivement à sauter le pas ! Laissez la peur être votre guide : c’est souvent le signe que vous vous lancez dans un défi qui vous fera grandir et vous offrira une perspective différente sur le monde et sur vous-même. 😊 »

Merci Manon pour ton témoignage !

Notes :

1 Renuart, M. (février 2024). Informe final – Análisis de la Gestión del Agua y Dinámicas Comunitarias en Aija : Estrategias frente al Cambio en la Disponibilidad de Agua. 35 pp.

2 En effet, différents comités d’usagers de l’eau existent et sont gérées par les usagers, pour les usagers.

Remember :

Avez-vous lu, il y a quelques mois, cette actualité rédigée par notre équipe d’Eclosio Zone andine (Pérou et Bolivie) annonçant l’arrivée de Manon sur son lieu de stage (Aija, Pérou) : « L’expérience de Manon, la mémorante belge qui nous accompagne dans l’Ancash (Pérou) » ?

Et encore de belles perspectives à venir !

Une analyse de Chris Paulis, Docteur en Anthropologie

Illustration : Gwenn Rohr

La petite fille reste à l’écart, l’air triste, assise sur les pierres alors que les autres enfants jouent dans la cour de récréation, ils rient, crient, se touchent, se bousculent. Et l’institutrice déclare à ses collègues, en dodelinant de la tête, qu’elle ne s’est pas intégrée ! Elle a 8 ans ! Cette scène qui pourrait être raccrochée à n’importe quelle école s’est déroulée dans une école fondamentale de Verviers au mois de décembre 2023.

Lui, il est seul à sa table, il mange du bout des lèvres, le visage baissé. Dans le brouhaha de la cantine, il est dans une bulle, contraint, car personne ne s’assied sur une chaise à côté de lui, personne ne lui adresse la parole, il ne comprend toujours pas les conversations. Mais personne ne le sait. Le RH explique que c’est toujours la même chose avec tous les étrangers qu’ils doivent accepter d’engager, ils ne s’intègrent pas. 1

Du haut de ses 15 ans, le jeune Pierre court derrière le ballon, sa jambe artificielle traine et il trébuche, l’adversaire saisit le ballon et marque. Les coéquipiers sont furieux, “décidément ça sert à quoi de fournir des efforts pour accepter que les (personnes) handicapés jouent dans nos équipes puisqu’ils ne savent même pas s’intégrer”. 2

“S’intégrer” quel mot !

Presque toujours utilisé sous la forme réfléchie. Ainsi ce sont les individus eux-mêmes qui sont seuls acteurs et seuls responsables de leur non-intégration. Les autres n’ont aucune responsabilité, et remplis de mauvaise foi au pire, d’indifférence au minimum, se convainquent que chacun est libre de faire ce qu’il veut, même de rester seul et de s’ennuyer pendant que les autres s’amusent.

Une prise de conscience sociale datant des année 80’ qui fait que les personnes ne peuvent être réduites à une de leurs particularités 3, ni définies par elles, va changer la façon dont on va désormais parler des minorités. Tout individu est donc avant tout une personne. Qui a sa place dans la société. Ainsi toute personne porteuse d’un handicap est une personne handicapée ou une personne en situation de handicap. Alors que la France différencie une personne handicapée (inné, congénital, à long terme) d’une personne en situation de handicap (jambe cassée, appendicite, … ponctuel ou à court terme). Les premiers sont à inclure, les seconds n’en sortent jamais. Les premiers sont à tolérer et dépendent entièrement de la bonne volonté d’autres qui les entourent ou les croisent tout simplement. Qu’il s’’agisse de personnes handicapées, de personnes immigrées, de femmes, en fait, de n’importe quelle minorité, la démarche est proposée aux citoyens français pas imposée et l’acceptation est libre.

Dans la foulée, on a laissé tomber le terme d’intégration et on l’a remplacé par le terme d’inclusion auquel on adjoint très souvent le terme “social”, on parle ainsi d’inclusion sociale. Pourquoi ce terme ajouté ? Tout simplement parce qu’une personne handicapée est – logiquement – incluse dans sa famille par sa naissance 4 (bien que le handicap est responsable de moult abandons et de placements en institutions – ce qui sont des formes d’exlusion-), alors qu’elle est exclue dans ses interactions avec les autres, les étrangers à ses proches, et les environnements extérieurs publics, parcs, forêts plaines de jeux, terrains de sport, et intérieurs, restaurants, écoles, institutions publiques, hôtel de ville, trains, etc. Utilisé pour les (personnes) handicapés qui, après avoir récupéré leur statut d’êtres humains en étant appelés “personnes” ont le droit et même l’obligation d’être inclus, dans la société civile et publique 5. Les personnes en situation de handicap ont une place dans la société.

Le terme d’inclusion s’est étendu à toutes les minorités. Du moins les appelle-t-on ainsi, même si leur nombre est plus grand que celui du référent. En effet, il y a plus de femmes que d’hommes sur terre, pourtant ces dernières sont considérées comme minoritaires. Ou peut-être est-ce le fait d’être considérées comme sexe faible par ces référents qui les transforme en minorité, c’est à dire en êtres mineurs. Le terme minorité devient alors synonyme de faiblesse, de dépendance et de non-autonomie.

Revenons-en aux personnes handicapées. De toutes les façons, comment pourraient-elles ne pas être incluses dans une société dans laquelle elles sont nées et à laquelle elles appartiennent au même titre que tous les individus qui s’en revendiquent, et qui se croient et se prétendent normaux?6 Il faudrait parler plutôt de “non exclusion” ou surtout de “non désinclusion”, ce qui sémantiquement serait trop lourd, pour ne pas dire incompris.

Utilisons donc le terme d’”inclusion’’. Que signifie-t-il aujourd’hui en sciences humaines et sociales ? C’est l’action qui consiste à inclure cf. la définition du Larousse on web :

C’est à dire une définition qui reprend le verbe lui-même, montrant ainsi la difficulté de définir le mot. Toutefois, ce terme est beaucoup plus fort qu’intégrer, il signifie qu’une ou plusieurs personnes prennent auprès d’elles, avec elles, voire chez elles – au propre comme au figuré – des individus qu’elles entourent, qu’elles partagent avec eux, et sont en relation. Nous sommes bien loin de l’intégration qui, elle, consiste à incorporer c’est à dire faire corps avec, devenir une partie de, ou être assimilé donc rendu semblable. Dans l’inclusion, on ne devient pas assemblable, on reste tel que l’on est, sinon impossible d’inclure, le semblable n’étant pas désinclus. Quand on inclut, les personnes différentes, minoritaires, sont prises en charge, sont associées parce qu’associables.

D’autre part, la définition de l’inclusion s’appuie sur la désexclusion, ainsi on ne peut inclure que des personnes préalablement exclues. Inclure serait donc remettre et reprendre dans le groupe mais surtout permet de mettre fin à une discrimination injuste qui ne se justifie que par l’éloignement des personnes de la référence patriarcale ancienne qui, pour la Belgique, est l’homme, blanc, moyen, hétérosexuel et viril (selon les critères restreints et visibles de la virilité).

Par contre, dans ces cas il ne faut pas parler d’inclusivité, l’inclusion est concrète, c’est une action, alors que l’inclusivité est abstraite et indique la possibilité, la réflexion, voire le simple discours. Pourtant, être inclus dans un groupe, quel que soit son propre comportement, ne garantit pas d’être automatiquement apprécié ni respecté par les membres du groupe original. Ainsi la stigmatisation 7 accompagne toujours autant l’inclusion que l’exclusion. Tout repose sur la différence.8 Le jeune Ali a été puni pour avoir frappé un camarade qui harcelait un plus petit. Outre l’injustice violente de la punition, celle-ci fut tout simplement scandaleuse : le jeune garçon de 13 ans a dû, pendant le ramadan, rester tout le temps de midi, assis parmi ses camarades non musulmans qui, eux, mangeaient 9. Pourtant, Ali est inclus dans la société belge dans laquelle il est né, inclusion facile et indiscutable. Mais son prénom et son teint mat démontrent, parait-il, des origines marocaines. La punition est différente de celle qu’on donne aux inclus de fait. La diversité stimule l’imagination dans ses fantasmes les plus malheureux et les plus pervers. Très souvent, pour ne pas dire toujours, la diversité fait créer des blessures, des punitions, des marquages et même des tortures personnalisées qui répondent et varient selon chaque stigmate 10 pour faire souffrir chaque stigmatisé. Il a suffi à ce surveillant de désinclure symboliquement Ali pour pouvoir l’exclure réellement. Le délit de sale gueule reste donc bien présent. Ainsi les apparences jouent sans cesse dans les notions d’inclusion/exclusion.

C’est parce qu’elles apparaissent comme des femmes, que cette partie de la population qu’elles composent est exclue et donc à inclure dans de nombreux domaines, que ce soit dans les faits, ou simplement être reconnues, pour pouvoir exercer tous les boulots, tous les sports, avoir le droit à l’avortement, le droit à la vie même adultère, à avoir un·e amant·e, à suivre des cursus scolaires choisis librement, à voter personnellement, à avoir ou pas un enfant, à faire ou pas un enfant, à allaiter ou non son bébé, à garder ses convictions,…

Autre exemple. L’homme politique sûr de lui remplit l’écran et déclare que tous les Belges ont le droit d’avoir du travail, un toit, à manger tous les jours : “Nous ne pouvons pas accepter toute la misère du monde, les Belges en ont marre. On leur sort le pain de la bouche.” 11 S’il est évident que, aidés par ces discours populistes, certains politiques refusent l’entrée de leur pays à de nouveaux immigrés 12, d’autres fignolent des textes pour favoriser l’inclusion des immigrés qui sont dans le pays, parfois depuis 10 ans, mais se retrouvent menacés d’expulsion, pour faire plaisir aux premiers. Alors qu’ils sont inclus dans plusieurs groupes sociaux, dans une ville ou un village, à l’école 13, dans un club de foot, certains ont du boulot, …. Tous les marquages d’inclusion sont présents, ce qui n’empêche pas ces immigrés de courir le risque d’être exclus, parce que certaines personnes en ont la volonté ou en nourrissent le désir.

On parle sans cesse d’inclusion des personnes handicapées, mais pourquoi sont-elles exclues 14 trop souvent de la vie tout simplement ? Trop peu de parking pour leurs voitures, encore trop d’escaliers dans les lieux publics ou semi-publics, informations diverses illisibles par leur petitesse, boîtes aux lettres ou bancontacts placés trop haut, piscines inaccessibles, … et pourquoi tous les clubs de sports n’ont-ils pas un double pour des personnes à handicap, pourquoi ceux qui le désirent ne peuvent-ils pas s’entraîner avec les personnes valides, pourquoi les stimulations, la valorisation et l’émulation sont-elles différentes et très souvent dans le cas du handicap, réservées à un petit nombre, voire à une élite, et non à tout un chacun, valide ou porteur d’un handicap, qui s’entraîne dans un club ? Pourquoi l’inclusion n’est-elle pas générale et généralisée ? Pourquoi est-elle limitée, adaptée à des règles différenciées et soumises à des règlements divers ? Soutenue en cela par nombre d’opinions qui pensent que certaines minorités sont incapables et donc désinclusables, telle cette directrice d’une ehpad 15 qui, sans en informer les résidents, a envoyé leurs convocations de vote aux médecins pour qu’ils déclarent les personnes en incapacité. 16 Ainsi les personnes à inclure sont très souvent assistées par ceux qui sont inclus et qui prennent la parole à leur place. Tandis que d’autres les incluent dans toutes les choses de la vie, comme l’asbl belge Inclusion qui apprend ou aide des jeunes porteurs d’un handicap mental à voter, librement, ou à Mulhouse, le restaurant Un petit truc en plus et à Bruxelles, 65 degrés, dont la majorité des employés sont, secondairement, trisomiques ou avec un retard mental.

D’autant plus que, tout d’abord, on constate que nombre de handicaps touchent et concernent des personnes dites valides, soulagées également par les solutions proposées, pente pour les landaus, buggys, sacs de courses, mallettes et valises sur roulettes, voix off, écriture braille et repères, écrits plus grands et plus lisibles dans tout ce qui est public tels certains documents administratifs et des notices de médicaments, etc. D’autre part ensuite parce que les sociétés sont accidentogènes. Ce qui ajoute à toutes les personnes handicapées de naissance moult personnes handicapées, en augmente considérablement le nombre et multiplie les sujets à (re) inclure, accidentés de la route, en voiture, à moto, en car, en train, en bateau, même parfois en avion, rescapés d’incendie ou de noyade, crise cardiaque, AVC, cancers, mutilations diverses, tentatives de suicide, maladies graves, orphelines, auto-immunes, attentats, etc. Cela fait du monde.

Si toutes les personnes victimes nouvelles sont incluses dans leur famille et auprès de leurs amis et de leurs proches, – ce qui est loin d’être le cas pour toutes, bon nombre de personnes valides les abandonnent devant le handicap nouveau – il faut soudain les inclure dans la vie sociale, au milieu des valides, groupe auquel elles appartenaient encore récemment. L’inclusion est comprise différemment par elles-mêmes qui doivent l’espérer, la subir, au mieux, la vivre, et par les autres restés (ou redevenus) valides qui voient soudain ces personnes fragilisées comme plus faibles et hors de leur monde solide et net. Ces personnes sont exclues de leurs groupes et/ou s’en sentent exclues 17. Et plus le handicap acquis est visible, plus il les éloigne de personnes valides.

C’est le cas également pour les travesti·e·s, les drag Queens, les transsexuel·le·s, les transgenres ou simplement toutes les personnes qui ont des caractéristiques visibles attribuées – anciennement – à l’autre sexe dans une vision binaire de l’humanité. Difficilement, voire pas du tout, acceptées par la majorité des personnes conservatrices convaincues de la décadence inadmissible et dangereuse de ces personnes citées ci-dessus. Cette majorité bien-pensante, hors de la réalité du monde mais fidèle à des modèles ancestraux et construits, nie le droit au choix et à la vie de personnes incluses depuis et par leur naissance, les excluant violemment – parfois par la mort – et est confrontée voire se soumet, rarement de son plein gré, aux multiples tentatives des divers modèles inclusifs qui lui sont proposés.

Cette façon de voir révèle le côté patriarcal manichéen de cette vision des choses.

Ainsi tout le paradoxe réside justement dans le fait de prétendre vouloir inclure ce qui, en fait, est déjà inclus.

Je conclus avec cette phrase qui, en quelque sorte, résume mon propos. Elle provient de Noémie, la vingtaine, qui souffre de troubles de la mobilité 18, qui répond à la journaliste qui lui demandait si elle était rassurée par le discours du politique : “ … pour moi, (je ne suis) pas vraiment (rassurée), parce que pour l’instant ce n’est que des paroles et ça fait des années qu’on entend la même chose, donc j’attends qu’il y ait des actes, en fait, vraiment, parce qu’on est l’avenir de la Belgique, et pourtant on a l’impression d’être vraiment exclus, même des élections. Comment voulez-vous qu’on vote si on n’est pas inclus dans la société ?!”

On voudrait, on attend des actes d’inclusion plutôt que des paroles d’inclusivité.

Une société inclusive, c’est une société sans privilèges, exclusivités et exclusions. 19 Nous en sommes très loin.

Chris Paulis

Docteur en Anthropologie

[1] Cette scène s’est déroulée dans une banque liégeoise en mars 2024

[2] Cette scène s’est déroulée lors d’un match de foot un dimanche de février 2024 en province de Liège.

[3] Gardou C., La société inclusive, Parlons-en !, Toulouse, éd. Erès, 2015, p.55

[4] Moyse D., Diederich N., Les personnes handicapées face au diagnostic prénatal. Eliminer avant la naissance ou accompagner ? Toulouse, Éd. Erès, 2001

[5] Szlamovicz J., Le sexe et la langue, Paris, les éd. Intervalles, 2023

[6] Goffman E., Stigmate. Les usages sociaux des handicaps, Paris, les éd. De Minuit, 1978

[7] Goffman E., idem

[8] Taguieff P-A., Le racisme, Paris, éd. L’Harmattan, 2010

[9] Cette scène s’est déroulée dans une école secondaire verviétoise, semaine du 25 mars 2024

[10] Un stigmate est un défaut, une marque ou une tare, visible -par exemple, une personne unijambiste en maillot de bain- ou invisible -une personne avec un rein en moins-. Physique -une personne avec une main artificielle- ou mental -une personne dépressive-. E. Goffman les classe en 3 catégories : les monstruosités du corps ; les tares de caractères ; les stigmates tribaux que sont la race, la nationalité et la religion. C. Paulis les classe en 6 catégories : physiques visibles ; physiques invisibles ; mentaux ; raciaux ; de nationalité ; religieux. Ceci d’après le ressenti, l’acceptation de soi et par les autres et les places sociologiques, psychologiques et anthropologiques que les différentes sociétés et systèmes leur attribuent.

[11] Extrait du documentaire Partis d’extrême droite, TV flamande, 2024

[12] Kourouma F., Notre soleil, par les côtes du Maghreb, Bruxelles, éd. Samsa, 2020

[13] Sous la dir. de Kohout-Diaz M., Tous à l’école. Bonheurs, malentendus et paradoxes de l’éducation inclusive, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2018

[14] GARDOU C., idem

[15] Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

[16] Les News, RTBF, La Une le 5 juin 2024, 19h30

[17] Goffman E., idem

[18] RTBF, La Une, Les 109, le 15 mai 2024

[19] Gardou C., idem, 4è de couverture

Gardou, La société inclusive, Parlons-en !, Toulouse, éd. Erès, 2015

Goffman, Stigmate. Les usages sociaux des handicaps, Paris, les éd. De Minuit, 1978.

M. Kohout-Diaz, Tous à l’école. Bonheurs, malentendus et paradoxes de l’éducation inclusive, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2018

Fran Kourouma, Notre soleil, par les côtes du Maghreb, Bruxelles, éd. Samsa, 2020

Moyse, N. Diederich, Les personnes handicapées face au diagnostic prénatal. Eliminer avant la naissance ou accompagner ? Toulouse, Éd. Erès, 2001

Szlamovicz, Le sexe et la langue, Paris, les éd. Intervalles, 2023

P-A. Taguieff, Le racisme, Paris, éd. L’Harmattan, 2010

Une analyse de Sophie PASCAL, coordinatrice générale d’Eclosio

Lire l’analyse en version WORD

Eclosio est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale, avec des bureaux dans divers pays¹ et des pratiques de travail qui se veulent collaboratives.

Les ONG travaillent dans des contextes de « superdiversité » : au niveau des pays dans lesquels elles agissent ici et là-bas, des populations qu’elles accompagnent, des partenariats avec lesquels elles réalisent leurs actions (société civile, administration publique, université), de ses leurs équipes… Cette superdiversité est un atout et un enjeu. Pour répondre aux défis globaux d’aujourd’hui, les ONG doivent être en capacité de développer des dynamiques évolutives, de surmonter la dichotomie « nord et sud », de mettre en mouvement leurs équipes, les inscrire dans des dynamiques professionnelles, de rendre concret le concept d’organisation apprenante pour chacun et chacune. Ce n’est qu’à ces conditions qu’elles réussiront à impulser des changements durables auprès des publics avec et pour lesquels elles travaillent.

Chez Eclosio, le respect de la diversité fait l’objet du premier engagement de notre charte éthique : « Respect et valorisation de l’autre dans ses différences »².

Cependant, mal « appréhendée », la diversité peut être source de conflits et de paralysation, de conformisme et de frustrations. Des avis et apports diversifiés peuvent ne pas pouvoir s’exprimer (autocensure, et déficit d’espaces adéquats), ne pas être écoutés, confrontés, valorisés (déficit de cadre, d’espaces et de méthodologie) ou ne pas déboucher sur des décisions claires et assumées (mécanismes peu clairs de co-construction, de prise de décision…).

Eclosio s’attèle en conséquence à approfondir ce concept d’inclusivité. Cette volonté se retrouve dans notre projet d’Education Permanente autour de l’inclusivité.

Cette analyse a l’objectif de se concentrer sur l’inclusivité au sein de l’organisation, dans sa structure et son fonctionnement⁴.

Une entreprise inclusive est une organisation qui célèbre la diversité (âge, genre, orientation sexuelle, origine culturelle, etc.) et favorise l’acceptation des différences en œuvrant activement contre tout phénomène d’exclusion ou de discrimination. L’inclusivité sur le lieu de travail se caractérise par le fait de s’appuyer sur les qualités individuelles de chacun·e pour faire de cette diversité un atout pour l’organisation. C’est donc permettre à chacun·e d’être qui il/elle est et de donner le meilleur de lui/elle dans un collectif. Une culture partagée se développe, favorisant, l’innovation, le changement et la performance. Chacun·e est amené·e⁵ à contribuer à la réussite du collectif. Tant les individus que l’organisation sont gagnantes.

Mais en quoi consiste une culture d’entreprise inclusive ? Comment assurer que la diversité et l’inclusivité sur le lieu de travail soit une réussite commune pour l’organisation et ses employé·es ? Eclosio a entrepris en 2023 une réflexion sur ce sujet, spécifiquement au sein de son siège.

Selon Scharnitzky et Stone (2021), les quatre piliers de l’inclusivité dans une organisation sont :

Eclosio a réalisé une première étude sur sa gouvernance lors d’une réunion thématique le 6 février 2023. L’équipe a défini sa gouvernance comme étant : « un processus… davantage participative⁶ qu’entièrement horizontale ».

Les principes suivants ont été définis par l’équipe. Ces principes d’une gouvernance participative se retrouvent dans les quatre piliers de l’inclusivité et rejoignent les caractéristiques d’une gouvernance inclusive. Ces principes sont aujourd’hui partiellement réalisés mais la route reste longue pour tous les respecter :

La transversalité des actions : existence de mécanismes de consultation et délibération accessible à toutes les parties concernées par le sujet traité (y compris entre le siège et les terrains); cadre de fonctionnement et procédures valables pour tou·tes, et clairement communiqués.

Le respect de l’unicité de chacun·e tout en préservant le partage :

L’équité et le sentiment de justice : l’équitabilité (quantitative et qualitative) – écoute) dans la prise de parole – nécessitant la prise de conscience des inégalités; clarté et communication des règles de fonctionnement, des modalités de prises de décision et de suivi, des décisions et leur justification, du cadre, des responsabilités.

La coopération intégrative : Modalités et espaces de collaboration et débats entre les divers pôles/équipes, en évitant le travail en silo ; anticipation et proactivité ; responsabilités individuelles et collectives, communiquées et légitimées ; prises de décisions efficaces, et suivies (et assumées par chacun quand elle sont prises dans un cadre collectif) ; ouverture et adaptation dans les collaborations avec des équipes ou des organisations ayant des cadres différents.

Lors de son atelier réalisé en mai 2023, Eclosio a poursuivi sa réflexion sur la question de l’inclusivité institutionnelle. Celle-ci complète, concrétise et qualifie l’aspect « participatif » de la gouvernance d’Eclosio, mise en avant en février. Voici pour exemple, les contributions à la nuance et précision apportées à la définition d’inclusivité pour Eclosio :

Des aspects liés à l‘augmentation de la diversité (plus de femmes, notamment dans les équipes béninoises, intégration de personnes moins valides, personnes de différentes cultures et origines au sein d’une même équipe/pays, …) nécessitent une réflexion sur l’accessibilité pour tous et toutes (physique au bureau par exemple) et la non discrimination lors des processus de recrutement par exemple (modalités et contenus des tests et entretiens). Des efforts sont à faire sans tomber dans la « discrimination positive » (favoriser les femmes par exemple), qui facilement peut entrainer une augmentation des stéréotypes et stigmatisation.

D’un côté, la complexité d’Eclosio est croissante : Eclosio est présente dans divers pays, avec des tailles et gestions d’équipes et organigrammes différents dans chaque pays (bien que répondant aux mêmes valeurs et charte éthique), et développe un nombre croissant de projets et d’actions. Eclosio garantit cependant sa cohérence autour de son plan stratégique⁷ et de ses principes éthiques. Sa gouvernance et les prises de décision liées sont donc complexes, fréquentes et diversifiées. Eclosio doit garder un mode de décision agile. Les principes d’inclusivité semblent trouver des limites au niveau des moyens dont l’organisation dispose, en termes financiers (réalisations d’ateliers) et temporels (temps consacrés aux réunions et échanges).

Cependant, ces principes inclusifs, notamment au sein de sa gouvernance et de son fonctionnement sont réaffirmés comme fondamentaux. Les bénéfices individuels et collectifs liés à la capacité de chacun·e de pouvoir s’exprimer et être reconnu ont été mis en avant comme indispensables.

Cette situation est le propre actuellement d’une diversité d’organisations, confrontées aux défis de la complexité, de la nécessité d’évolution et de transformation, de la gouvernance participative et inclusive.

Diverses idées et points d’attention sont alors proposés pour améliorer l’inclusivité dans la gouvernance d’Eclosio de façon spécifique, et pouvant intéresser d’autres organisations rencontrant des défis semblables.

Au-delà de ces diverses mesures, il y a des fondements qui sont indispensables, et se traduisent davantage par des attitudes inclusives, devant « habiter » chaque employé·e de l’organisation et faire donc partie de cette culture partagée qui s’équilibre avec « l’unicité » de chacun·e. Sans une attention à celles-ci, aucune méthode ou outil ne peut vraiment fonctionner : il s’agit principalement de l’écoute (à toute parole, à tout contexte), la vigilance (à l’équité, …), la rigueur (à la clarté, communication, respect du cadre et des décisions) et l’humilité et flexibilité (l’organisation est et reste dans un processus évolutif et l’inclusion entraine par nature l’émergence de nouvelles idées et améliorations), dans tout espace relationnel et collectif.

Sophie PASCAL, Coordinatrice générale d’Eclosio

[1] Eclosio est présente en Zone Andine (en Bolivie et au Pérou), en Afrique de l’Ouest (au Sénégal, en Guinée et au Bénin) , en Belgique, et en Asie du Sud-Est (au Cambodge).

[2] Disponible via ce lien : https://www.eclosio.ong/ethique-et-integrite/

[3] « – je respecte l’opinion de ma/mon collègue et écoute jusqu’au bout son argumentation, – je respecte les choix des modes de vie de chacun·e ; si une discussion sur les modes de vie a lieu de manière volontaire, je fais preuve d’ouverture d’esprit et d’une volonté de compréhension de l’autre, – je me concentre sur les forces et sur les contributions de mes collègues et nos partenaires et valorise leurs expériences et compétences, – je promeus la prise en compte des différences comme partie

de la solution et non du problème. »

[4] Les autres aspects liés à l’inclusivité, notamment au niveau du public et des actions, sont traités dans d’autres cadres mais sont tout aussi primordiaux.

[5] Mozaik RH, https://mozaikrh.com, consulté le 5 mars 2024

[6] Bien qu’il n’existe pas une définition univoque de la gouvernance participative, l’Equipe d’Eclosio se retrouve dans les éléments de définition suivants : « … la gouvernance participative trouve ses fondements dans une démarche collaborative basée notamment sur des valeurs et des attentes partagées (…) où le lien social occupe une place centrale (Maffesoli et Perrier, 2012). À travers sa dimension participative, ce type de gouvernance fait appel à un engagement de la part des différentes parties, qui renvoie à un transfert de pouvoir (Wilcox, 2003). Par ailleurs, la gouvernance participative instaure un terrain favorable aux nouveaux mécanismes et pratiques qui garantissent le partage de pouvoir et la prise de décision entre les différents acteurs de l’organisation. Elle met en lumière la complémentarité des parties prenantes et la conciliation de leurs intérêts dans une démarche optimale d’un bien-être commun (Le Loarne-Lemaire et Noël-Lemaître, 2014).

[7] Le plan stratégique d’Eclosio est consultable, ici : Plan stratégique 2022-2026 | Eclosio

LE LOARNE-LEMAIRE S. et NOËL-LEMAITRE S. (2014). « La coopérative, une organisation favorisant le besoin d’enracinement des salariés. Réflexions à partir d’une lecture de la philosophie de Simone Weil », La Revue des Sciences de Gestion, Vol. 269-270, p.93-100

LESCURE L. (2022), 5 conseils pour créer une culture inclusive sur le lieu de travail. https://www.babbelforbusiness.com/fr/blog/5-conseils-pour-une-culture-inclusive/ : consulté le 15 janvier 2024

MAFFESOLI M. et PERRIER B. (2012). L’homme postmoderne, François Bourin Editeur, Paris.

Manageria (2021), Comment mesurer la diversité et l’inclusion dans votre entreprise?. https://www.manageria.fr/comment-mesurer-la-diversite-et-linclusion-dans-votre-entreprise/ : Consulté le 12 février 2024

Mozaik RH, https://mozaikrh.com/: Consulté le 5 mars 2024

SCHARNITZKY P. et Stone P. (2021)., L’inclusion dans les organisations : de la posture à la pratique. AFMD | L’inclusion dans les organisations : de la posture à la pratique version anglaise: Consulté le 22 janvier 2024

SCHARNITZKY P. et STONE Pete. (2021). Vers l’organisation inclusive : Mesurer pour progresser. Collection Piloter, 2021 | Ouvrage – Site internet : AFMD | Vers l’organisation inclusive : Mesurer pour progresser Consulté le 24 janvier 2024

Boston Consulting Group, Matt Krentz, Ashley Dartnell, Dinesh Khanna, and Susanne Locklair. (2021), Inclusive Cultures Have Healthier and Happier Workers ».Inclusive Cultures Have Healthier and Happier Workers | BCG : Consulté le 11 janvier 2024

WILCOX D. (2003), “The Guide to Effective Participation”, David Wilcox. Partnerships and Participation, http://www.partnerships.org.uk/guide/index.htm.

YOUNES, M., HECHICHE Salah, L. & TOUZANI, M. (2016). Gouvernance participative et nouvelles pratiques managériales dans un contexte postrévolutionnaire : cas des entreprises sociales tunisiennes. Management & Avenir, 90, 175-194. https://doi.org/10.3917/mav.090.0175

Une analyse de Noam BOUZALGHA, étudiant en sciences de gestion à l’Université de Liège.

Lire l’analyse en version word

Noam Bouzalgha, étudiant de 3ème bachelier à HEC Liège, explore au travers de cette analyse la notion d’interculturalité et sa place au sein des programmes des partis politiques, dans le contexte des prochaines élections régionales, fédérales et européennes du 9 juin 2024.

« Avec les élections à venir, en tant que jeune votant pour la première fois, j’ai jugé nécessaire et pertinent de considérer ce sujet sous un angle politique. L’objectif étant que d’autres personnes, incertaines de leur choix électoral et passionnées par certaines thématiques, puissent également effectuer leurs recherches (peut-être par des moyens moins complexes que les miens – j’ai fait le choix d’explorer et d’analyser les programmes politiques depuis les sites des partis sur internet – tels que les sondages RTBF mentionnés précédemment) pour évaluer comment chaque parti traite ces sujets et s’il existe une compatibilité avec leurs visions personnelles et les enjeux de société qui les concernent. »

Cette analyse réalisée dans le cadre du Portefolio interculturalité et des ateliers d’écriture menés par Eclosio – Belgique à Université de Liège, rédigée en collaboration avec Mr. François Debras, professeur en sciences politiques à l’ULiège.

Ce texte s’articulera en plusieurs parties. Premièrement, nous proposerons une définition scientifique de la notion d’interculturalité. Ensuite, nous examinerons de quelle manière cette thématique est mobilisée par les partis politiques dans le contexte des élections régionales, fédérales et européennes du 9 juin prochain (juin 2024). Nous réaliserons une analyse des propositions des principaux partis politiques francophones belges sur la thématique de l’interculturalité. Enfin, nous nous intéresserons à l’émergence de l’extrême droite dans le paysage politique flamand, émergence dont nous ne pouvons faire abstraction. En effet, l’extrême droite flamande est donnée première force politique dans le nord du pays avec plus de 27 % des intentions de vote (Coppi, 2024).

Notre analyse sera agrémentée de l’entretien réalisé avec le Professeur François Debras, docteur en sciences politiques et sociales, professeur associé à l’Université de Liège au sein de la Faculté de droit, de science politique et de criminologie. Ses travaux s’intéressent aux discours des partis extrémistes, populistes et complotistes selon une approche et des outils de l’analyse critique des discours.

Pour des raisons méthodologiques, nous avons choisi de ne pas analyser les propositions du nouveau parti politique francophone d’extrême-droite Chez Nous. En effet, ce parti ne s’est encore jamais présenté à aucune élection et les récents sondages ne nous permettent pas d’évaluer le potentiel électoral de ce parti et de ses propositions.

Dans un premier temps, il nous semble essentiel de rappeler la définition de l’interculturalité : “La notion d’interculturalité, pour avoir sa pleine valeur, doit, en effet, être étendue à toute situation de rupture culturelle — résultant, essentiellement, de différences de codes et de significations —, les différences en jeu pouvant être liées à divers types d’appartenance (ethnie, nation, région, religion, genre, génération, groupe social, organisationnel, occupationnel, en particulier). Il y a donc situation interculturelle dès que les personnes ou les groupes en présence ne partagent pas les mêmes univers de significations et les mêmes formes d’expressions de ces significations, ces écarts pouvant faire obstacle à la communication.” (Gérard Marandon, 2003)1.

Cette notion d’interculturalité dépasse les frontières géographiques et sociales pour devenir une réalité incontournable de notre monde moderne. Les différentes cultures peuvent se heurter, se mélanger, voire se confronter, amenant la création d’un paysage riche et en constante évolution. Dans cet espace, la communication peut se révéler être un obstacle tandis qu’à d’autres moments, elle devient le pont unifiant deux cultures distinctes.

Les Assises de l’interculturalité

Pour démontrer à quel point l’interculturalité a une importance dans divers thèmes abordés par le monde politique, prenons l’exemple des Assises de l’interculturalité qui ont été mises en place en 2009 dans un contexte où la Belgique cherchait à renforcer la cohésion sociale face à une diversité culturelle et linguistique croissante. Dans un climat de tension entre les différentes communautés linguistiques et culturelles, une envie d’égalité des chances apparaissait en parallèle d’une volonté politique de traiter les questions d’intégration, de discrimination à travers le moyen de l’interculturalité et de ne plus se satisfaire d’une simple non-discrimination. Ces Assises de l’interculturalité sont à l’initiative de Joëlle Milquet ancienne ministre de l’Enseignement, de la Culture et de la Petite Enfance. Elles ont été créées dans le but de promouvoir une société interculturelle belge en mettant en avant de nouvelles recommandations et solutions touchant aux diverses thématiques de l’interculturalité. Ces recommandations s’appliquent à tous les acteurs concernés, qu’ils proviennent des institutions publiques, du secteur privé, ou du milieu associatif et sportif, et ce, qu’ils soient directement ou indirectement impliqués dans ces thématiques.

En addition à cela, la création d’un espace où le dialogue est tourné sur le thème de la diversité. La sensibilisation du citoyen à l’interculturalité et à l’information sur les diverses cultures permettant de surmonter les stéréotypes souvent enracinés, la promotion de la réussite de l’intégration sociale ainsi que le partage de l’expérience des personnes de terrain. Ces objectifs sont essentiels pour mettre en œuvre des politiques qui promeuvent l’égalité des chances et luttent contre la discrimination, tout en favorisant la coexistence de différentes cultures au sein de notre territoire.

Bien que les Assises de l’interculturalité aient pris place il y a près quinze et que le succès des recommandations soient aujourd’hui tombées en désuétude, la présentation de leurs contenus permet toutefois de se rendre compte de la permanence de l’interculturalité dans les programmes politiques. Encore et plus que jamais d’actualité, l’interculturalité touche à plusieurs domaines de la société et de ce fait à plusieurs domaines de la politique. Nous avons décidé de nous focaliser sur certains d’entre eux.

Enseignement

L’interculturalité dans l’enseignement est abordée à travers plusieurs axes stratégiques. Tout d’abord, elle est considérée comme un défi et une opportunité pour améliorer la qualité de l’enseignement, dépassant ainsi les problèmes généralement associés. Ensuite, elle est guidée par l’intérêt des élèves, des enseignant·es et du personnel scolaire, dans un contexte où ces enjeux sont liés aux inégalités sociales et aux inégalités des chances. Enfin, une approche transcendant les frontières communautaires est adoptée pour proposer des solutions pertinentes pour toutes les communautés scolaires en Belgique.

L’interculturalité est étroitement liée à la problématique des inégalités sociales et ethniques présentes à l’école. La ségrégation, notamment spatiale, génère un enseignement à deux vitesses, où les inégalités persistent. La résolution de ce problème nécessite un changement radical de perspective pour briser le caractère inégalitaire fondamental à l’enseignement et pour réaliser pleinement la vocation égalitaire de l’école.

Les défis sont multiples : gérer les aspirations/ambitions identitaires des élèves, lutter contre les discriminations au quotidien, maintenir l’objectif pédagogique tout en s’adaptant à un monde diversifié. L’école doit être un lieu d’émancipation où les inégalités sont compensées, et où la réussite ne dépend pas uniquement de l’environnement social ou familial.

Emploi

L’interculturalité dans le domaine de l’emploi est abordée sous plusieurs angles. Elle est perçue comme moyen d’enrichir le milieu professionnel, d’améliorer les performances d’une entreprise en valorisant la diversité des compétences et des perspectives apportées par les différentes cultures. Elle participe à la création d’un environnement inclusif où tou·tes les employé·es, quelle que soit leur origine et diverses cultures, ont des chances égales d’accéder à un emploi et de progresser dans leur carrière.

Malheureusement, l’interculturalité dans le monde du travail, que ce soit en Belgique ou ailleurs, est souvent associée à des discriminations ethniques ainsi qu’à une segmentation du marché du travail. En effet, le terme “segmentation” désigne l’accès plus facile aux postes importants et, par conséquent, un salaire plus élevé pour les personnes d’origines européennes et de type caucasien. Cela se traduisant par une monopolisation de ces postes par des individus de même profil.

Il est nécessaire d’apporter des solutions et de changer les mentalités pour commencer à éliminer ces inégalités et discriminations. Des initiatives telles que l’utilisation du CV anonyme pour combattre la discrimination lors du processus de recrutement pourraient être une des solutions. Et ce, allant de pair avec la promotion d’un discours valorisant la diversité dans les milieux professionnels. En effet, promouvoir un environnement de travail inclusif où la diversité n’est pas seulement acceptée, mais activement encouragée, afin de permettre à tous les individus, quelles que soient leurs origines, de réaliser pleinement leur potentiel professionnel est essentiel.

Les Assises de l’Interculturalité ont eu un impact assez contrasté aujourd’hui. Plusieurs de leurs recommandations, comme l’introduction de l’interculturalité dans l’enseignement, ont été partiellement mises en œuvre. Par exemple, la diversité des enseignant·es a augmenté, notamment à Bruxelles. Toutefois, certaines propositions comme les quotas d’embauche dans les services publics n’ont pas été réalisées. Globalement, bien que des progrès aient été faits, certaines recommandations importantes des Assises restent non concrétisées ou peu efficaces.

Immigration

Il est impossible de parler d’interculturalité sans évoquer le sujet de l’immigration. En effet, la Belgique a connu dans toute son histoire, des périodes d’immigration, chacune amenant une culture nouvelle, ainsi que de nouvelles perspectives. Cet apport culturel a marqué beaucoup de domaines de la société que ça soit au niveau culinaire, dans les arts ou encore dans la musique mais surtout et initialement dans le secteur de l’emploi et de l’économie.

Dans un pays comme la Belgique, il existe divers types de migration, incluant la primo-migration et la migration de longue date. Chacun de ces groupes entretient un rapport différent à l’interculturalité et suit un parcours distinct. Ces différences influencent la manière dont les individus interagissent avec la société belge et évoluent en son sein.

Premièrement, la primo-migration en Belgique concerne les individus et les familles qui sont les premiers de leur lignée à immigrer dans ce pays. Ces primo-migrants, souvent confrontés à des défis majeurs tels que la barrière linguistique et la reconnaissance des qualifications professionnelles, doivent s’adapter à un environnement culturel très différent de leur pays d’origine. Pour eux, l’interculturalité est principalement perçue comme un défi et un processus intensif d’apprentissage. La compréhension et l’adaptation “leur réussite” dans le pays. Des politiques de soutien spécifiques sont nécessaires pour aider ces primo-migrants à surmonter les obstacles linguistiques et professionnels.

Concernant la “vieille migration”, elle représente ceux qui sont bien établis en Belgique, souvent descendants de précédentes vagues migratoires. Pour eux, l’interculturalité fait souvent partie intégrante de leur identité. Ayant grandi dans un contexte de mixité culturelle, avec des parents issus d’autres cultures tout en vivant dans la société belge, ils perçoivent l’interculturalité non seulement comme une intégration mais aussi comme un moyen de préserver leur héritage culturel. Cela se manifeste dans un mélange de traditions et de langues, où des mots de différentes cultures se mêlent aux langues nationales. Pour ces individus, une approche politique différente est cruciale, axée sur la lutte contre la discrimination dans l’emploi, le logement, l’éducation, etc., ainsi que sur le droit à l’égalité des chances. Bien qu’ils·elles soient né·es en Belgique, certains d’entre eux·elles continuent à ne pas être considéré·es comme des citoyens et citoyennes belges.

Dans le contexte actuel qui est le nôtre et à l’approche des élections fédérales, régionales et européennes du 9 juin 2024 et communautaires le 13 octobre 2024 en Belgique, il nous a semblé plus que pertinent pour cet article d’analyser de manière non exhaustive des programmes des principaux partis francophones belges en portant l’attention sur l’interculturalité. Il convient de souligner qu’il existe d’autres analyses bien plus approfondies et rigoureuses, ainsi que d’autres méthodes pour examiner les partis politiques concernant le thème qui nous est cher, notamment des sondages tels que celui proposé par la RTBF intitulé “Quels partis portent vos idées ? Faites le « Test Électoral » de la RTBF pour découvrir votre profil d’électeur”3.

2.1 PS

Analysons le programme des socialistes4 autour du thème de l’interculturalité à travers les grandes thématiques

IMMIGRATION

Le PS propose des mesures pour améliorer l’intégration des immigrant·es et des réfugié·es, en mettant l’accent sur la portabilité des droits, qui garantit la continuité des droits fondamentaux lors des déplacements d’un pays à un autre. Les socialistes soulignent l’importance d’une intégration efficace et respectueuse des migrant·es. Cela se traduit par la création d’une commission chargée d’examiner les demandes, dans le but de promouvoir une immigration plus juste et équilibrée. De plus, ils proposent de faciliter l’intégration des migrants en modifiant la loi afin de leur permettre un accès au travail et aux études sur le territoire belge.

EMPLOI

Le Parti Socialiste encourage l’interculturalité et envisage un emploi inclusif à travers plusieurs mesures de leur programme. Une intégration de mesure anti-discriminations dans le code belge des entreprises, un renforcement des politiques régionales de promotion de la diversité dans les entreprises et la fonction publique avec de la sensibilisation et de la formation pour les responsables des ressources humaines. Aussi, le PS souligne le développement de la diversité dans les entreprises en apportant un soutien à celles qui sont désireuses de développer des plans de diversité. Et pour finir, la volonté du parti est de porter l’importance de l’intégration des migrants par le travail.

ENSEIGNEMENT