Archives

Note politique : Quelle digitalisation pour l’agriculture familiale ?

Les équipes d’UNI4COOP se réunissent pour une évaluation intermédiaire du programme « systèmes alimentaires durables »

Retour sur l’évaluation intermédiaire des outcomes SAD

Du 15 au 19 septembre 2025, les membres du consortium UNI4COOP se sont retrouvés à Cotonou, au Bénin pour une étape importante : l’évaluation à mi-parcours du programme systèmes alimentaires durables (SAD). Cet atelier a rassemblé les collègues d’Eclosio, ULB-Coopération et Louvain Coopération travaillant sur la thématique des systèmes alimentaires durables en Afrique, notamment au Burkina Faso, Burundi, Bénin, RDC, Madagascar, Sénégal et Togo. Cette semaine avait pour objectif de faire une évaluation intermédiaire du programme en croisant les savoirs et expériences des différentes équipes, afin de renforcer leurs actions de transition agroécologique dans le futur.

Le programme SAD et la transition agroécologique

L’atelier au Bénin s’inscrit dans le cadre du programme SAD 2022-2026 mis en œuvre par le consortium Uni4Coop et financé par la Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire (DGD), qui a pour objectif d’accompagner la transition agroécologique en Afrique. L’évaluation intermédiaire a pour objectif d’harmoniser les pratiques agroécologiques des différents pays, afin de renforcer la cohérence et de favoriser l’apprentissage mutuel. C’est également dans ce cadre qu’UNI4COOP a introduit dans son programme SAD l’utilisation de l’outil TAPE, développé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), pour analyser les performances des systèmes alimentaires durables.

L’évaluation mi-parcours

L’atelier avait été précédé par plusieurs séances d’une communauté d’apprentissage (CAP) réunissant les équipes des différents pays en virtuel, pour partager des pratiques, stratégies et défis sur divers sujets liés à la mise en œuvre du programme, tels que l’accroissement de la biodiversité agricole, l’insertion des jeunes et des femmes, l’amélioration de la productivité ou la collaboration avec les parties prenantes locales. Ces échanges ont également permis d’analyser l’usage de l’outil TAPE et sa valeur ajoutée dans la transition agroécologique.

L’atelier à Cotonou a constitué une étape charnière de l’évaluation mi-parcours, en permettant d’analyser les leçons apprises identifiées par les CAP et de réfléchir collectivement à plusieurs questions clé, tels que :

- Quelle échelle d’intervention pour viser un effet transformationnel ?

- Comment accompagner l’amélioration des revenus issus des exploitations familiales ?

- Quelles méthodes utiliser pour mesurer la diversité alimentaire ?

- L’utilité de l’outil TAPE et son rôle dans le futur programme ?

- Quels sont les hypothèses de changement et les indicateurs de résultats pour la suite, en appliquant la théorie de changements ?

Ces réflexions partagées permettent ainsi de formuler des recommandations pour renforcer les actions des équipes et préparer la conception du futur programme SAD.

Méthode : la Gestion Inclusive des Savoirs

L’évaluation intermédiaire s’est organisée selon une méthode qui privilégie avant tout la participation active de chacun, celle de la Gestion Inclusive des Savoirs (GIdS). Au lieu de séminaires traditionnels lorsqu’un expert s’adresse à un public passif, cette méthode se focalise sur les apprentissages mutuels et la co-construction de savoirs et de pratiques innovantes. Ainsi, pendant une semaine les collaborateurs ont participé à différentes activités leur permettant de partager leurs expériences et connaissances pour construire ensemble de nouveaux apprentissages : travaux de groupe, échanges en binôme, présentations de type pitch, fresques et cartographies collectives, ou même l’organisation d’une mini-foire. Ces activités se sont inspirées de modèles et méthodologies existantes, comme la théorie du changement, la méthode des 5 pourquoi, ou le cadre analytique de Gliessman sur les 5 niveaux de transformation.

Pistes pour renforcer la transition agroécologique

L’atelier a permis de tirer plusieurs enseignements pour la suite du programme SAD. En ce qui concerne les échelles d’intervention, les participants ont identifié que les actions actuelles se situent principalement aux niveaux des exploitations et des chaînes de valeur, mais que des interventions aux niveaux territoriaux et institutionnels peuvent générer des effets véritablement transformationnels, comme le renforcement des liens entre producteur·trices et consommateurs·trices, la consolidation de dynamiques collectives locales ou les changements de structure de gouvernance.

L’atelier évaluatif a également confirmé que l’outil TAPE apporte une réelle plus-value à la transition agroécologique, à condition que son usage soit bien compris et ajusté aux différents contextes. Les recommandations issues de l’atelier portent donc sur la clarification de son utilisation, l’accompagnement des équipes et partenaires dans sa mise en œuvre, l’apprentissage collectif, et l’appropriation locale.

En outre, les échanges ont mis en évidence plusieurs facteurs essentiels pour soutenir le changement, tels que : impliquer les producteurs et partenaires dès la collecte et l’analyse des données, aller au-delà des chiffres pour observer les transformations concrètes dans les exploitations, renforcer la diversité agricole (arbres, élevage, apiculture, etc.) et mieux comprendre les réalités des jeunes pour adapter les stratégies d’accompagnement.

Conclusion

En conclusion, toutes ces recommandations serviront de base pour l’élaboration du futur programme sur les systèmes alimentaires durables, en renforçant la cohérence des actions et en alimentant une dynamique d’apprentissage collectif au sein du consortium. Plus qu’un exercice technique, cette évaluation a permis de renforcer une vision partagée entre les équipes et de consolider les pratiques favorisant la transition agroécologique au sein des différents pays.

Bulletin d’information Afrique de l’Ouest n°11 – Septembre 2025

Faites le tour des dernières actualités de nos projets au Sénégal, Bénin et en Guinée dans ce ce onzième numéro du bulletin d’information de septembre 2025, publié par l’équipe d’Eclosio Afrique de l’Ouest.

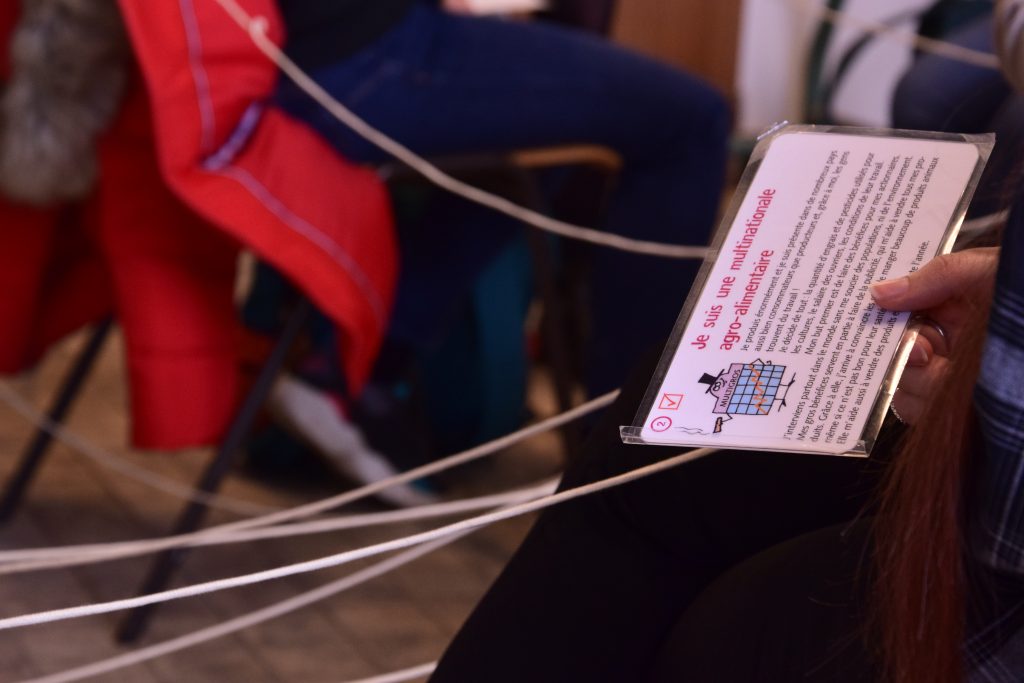

Jeu de la ficelle One Health

Un outil pédagogique qui met en lumière les interdépendances entre santé animale, environnementale et humaine

Le jeu de la ficelle One health a été développé par Eclosio en déclinaison du célèbre jeu de la ficelle de Quinoa asbl, avec pour objectif de donner une vision systémique d’une problématique qui s’inscrit dans la thématique « One Health« *. L’idée est de montrer l’interdépendance de la santé tant humaine qu’animale et environnementale.

La particularité de cette version du jeu est de mettre l’accent sur des dynamiques qui permettent un changement en proposant des alternatives aux systèmes dominants actuels. Dans cette optique les participant·es sont invité·es à endosser un rôle d’un acteur ou d’une actrice en lien avec une problématique de santé « One Health ». Dans un premier temps, ils et elles doivent ensuite se mettre en lien avec d’autres pour reconstituer le système tel qu’il est actuellement, puis dans un deuxième temps le système tel qu’on voudrait qu’il soit. L’exercice permet aux participant·es d’appréhender et comprendre le pouvoir d’action de chaque maillon d’un système.

« Chaque participant·e, lorsqu’il a reçu son identité, dispose d’un moment au cours de l’animation pour exprimer qui il est, et pourquoi il se sent en lien avec d’autres éléments du cercle. Ce moment représente une occasion d’ajouter la dynamique du jeu de rôle à celle de l’exercice de visualisation. »

Public : à partir de 16 ans

Nombre : entre 9 et 25 participant·es

Durée : 2 heures

Pour en savoir plus : claire.wiliquet@eclosio.ong

*A propos de l’approche One Health

One Health est une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser de manière durable la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes.

Elle reconnaît que la santé des êtres humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l’environnement au sens large (y compris les écosystèmes) est étroitement liée et interdépendante.Cette approche mobilise plusieurs secteurs, disciplines et communautés à différents niveaux de la société afin qu’ils travaillent ensemble pour favoriser le bien-être et lutter contre les menaces qui pèsent sur la santé et les écosystèmes, tout en répondant aux besoins collectifs en matière d’eau potable, d’énergie et d’air pur, d’aliments sûrs et nutritifs, en prenant des mesures contre le changement climatique et en contribuant au développement durable.

Définition traduite de : https://www.who.int/news/item/01-12-2021-tripartite-and-unep-support-ohhlep-s-definition-of-one-health

Photo d’animation du jeu de la ficelle sur les systèmes alimentaires conçu par Quinoa © Eclosio

Intermondis

Intermondis est un outil pédagogique qui interroge notre rapport à la nature.

Intermondis est un outil pédagogique, coconstruit avec les étudiant·es en formation pour adulte, qui invite à repenser le rapport Humain-Nature. Il consiste en un jeu de rôle qui permet aux participant·es de se décentrer, en prenant le point de vue de peuples imaginaires (mais peut-être pas tant que cela…). Ces peuples sont porteurs d’une toutes autre conception ontologique, d’une autre vision de la nature, des animaux, de la place de l’humain. Au fil du jeu, ces peuples auront à relever plusieurs défis qui auront des conséquences sur leur niveau de vie. Les différents scénarios traversés permettent aux participant·es de conscientiser le narratif dominant au sein de la société occidentale et de les confronter à d’autres visions du monde, afin de proposer rapports humain-nature plus harmonieux. Le jeu permet aussi de mettre en lumière différents rapports de domination existant entre les peuples.

Avancement : cet outil est en phase test, et peut être animé par nos équipes

Public : à partir de 16 ans

Nombre : entre 9 et 20 participant·es

Durée : 2 heures

Pour en savoir plus : claire.wiliquet@eclosio.ong

F-ProMAR – Sélection de 100 jeunes pour une formation dans les métiers de l’agriculture et des énergies renouvelables

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de Formation Professionnelle des jeunes vulnérables dans les Métiers de l’Agriculture et des énergies Renouvelables (F-ProMAR), financé par la Coopération Allemande et l’Union Européenne, Eclosio lance un appel à candidature pour la sélection de 100 jeunes (hommes et femmes) pour une formation par alternance (entre centre de formation et entreprise) dans les métiers de l’agriculture et des énergies renouvelables. Découvrez-en plus dans notre communiqué.

Construction d’une unité de transformation dans le cadre du projet ProSAD

Du Manioc au gari : lancement de la construction d’une unité de transformation à Tempégré, Toucountouna

Le lundi 7 juillet 2025, le consortium Eclosio et ANaF-Bénin a procédé au lancement officiel de la construction d’une unité de transformation destinée à convertir le manioc en gari, au profit de la coopérative TETOMA, dans le village de Tempégré, commune de Toucountouna. La cérémonie s’est tenue en présence du Secrétaire Exécutif de la mairie de Toucountouna, du point focal du projet à la mairie, de la Présidente de l’Association Communale des Femmes Agricultrices (ACFA-Toucountouna), des élus locaux ainsi que des actrices et acteurs locaux directement concernés par l’initiative.

La construction de cette unité s’inscrit dans le cadre du projet de Promotion des Systèmes Alimentaires Durables (ProSAD), mis en œuvre dans les départements de l’Atacora et du Borgou. Ce projet est soutenu par la Direction Générale de la Coopération au Développement belge (DGD), porté par Eclosio et mis en œuvre par ANaF-Bénin dans la commune de Toucountouna.

L’unité de transformation sera conçue selon le principe de « la marche en avant », ce qui garantit un processus de production respectant les normes d’hygiène et de sécurité sanitaire. Ainsi, ANaF-Bénin et Eclosio souhaitent assurer la qualité sanitaire dans le processus de transformation du manioc, offrir un produit fini de qualité, et garantir un environnement de travail sain, conforme aux normes en vigueur.

En outre, la construction de cette unité a pour objectif de renforcer la compétitivité de la coopérative TETOMA sur le marché local et régional. Elle marque le lancement d’une dynamique économique durable dans le village Tempégré, où l’autonomisation des femmes et le développement de l’agro-industrie en zone rurale devraient connaître une accélération significative.

Résilience communautaire et gestion de l’eau dans les Andes péruviennes

Une étude des dynamiques internes aux comités d’irrigation dans un contexte de double vulnérabilité à La Merced, Aija, Pérou. Une réalisation de Manon Renuart, étudiante à ULB, réalisée dans le cadre d’un stage chez Eclosio Zone Andine et du projet SAMA.

« Ce mémoire a profondément marqué mon parcours, bien au-delà du cadre académique. L’immersion prolongée à La Merced, suivie d’un travail d’analyse et d’écriture tout aussi exigeant, a été un chemin intense, parfois éprouvant, mais surtout immensément formateur. J’y ai beaucoup appris, tant sur les réalités locales, sur le métier de chercheuse que sur moi-même. »

Dans le cadre de son master en Sciences de la Population et du Développement dirigé par le Prof. David Berliner (ULB, LAMC)

Réponse managériale évaluation intermédiaire Uni4Coop Cambodge – 2024

Lire la réponse managériale complète (en anglais)

Projet PArTNER – Partnership for Agroecology Transition, Networking and Efficient Resilience – Cambodge – Résumé de la réponse managériale de l’évaluation à mi-parcours 2024

Le projet PArTNER, mis en œuvre par Uni4Coop (Eclosio et Louvain Coopération), vise la transition agroécologique et l’équité de genre dans l’agriculture au Cambodge. À mi-parcours (2024), une évaluation transversale a été réalisée avec l’appui de ARTE-FACT pour analyser la pertinence, cohérence, efficacité, efficience, durabilité et impacts du projet.

Réactions clés de la direction du projet :

- Acceptation majoritaire des recommandations : 14 recommandations ont été formulées, dont la grande majorité ont été entièrement acceptées.

- Renforcement de la coordination : Des réunions biannuelles seront organisées pour améliorer les synergies entre les partenaires.

- Implication accrue des autorités locales : Des partenariats avec les agents communaux agricoles (CAOs) sont en cours pour promouvoir l’agroécologie.

- Amélioration des formations : Les sessions de formation aux agriculteurs seront raccourcies et adaptées.

- Communication renforcée : Des supports visuels (vidéos, médias sociaux) seront produits pour diffuser les pratiques agroécologiques.

- Consolidation des organisations paysannes : Des plans d’affaires à long terme et un renforcement des capacités sont prévus pour les coopératives et unions de coopératives agricoles.

- Promotion du genre : Formation et valorisation du leadership féminin dans les structures partenaires.

Points stratégiques à suivre :

- Revue de la Théorie du Changement : Une réflexion collective ultérieure est envisagée pour intégrer les ajustements stratégiques.

- Renforcement du lien avec la recherche et le plaidoyer politique : Amélioration de la diffusion des résultats scientifiques vers les décideurs.

- Durabilité des acquis : Efforts accrus pour assurer la viabilité économique des organisations partenaires après la fin du projet.