Imaginen una estepa árida a 3800 metros de altitud. Llamas que levantan la cabeza entre los escasos pastos. Una manada de vicuñas bailando en la arena. Un campo de quinua desafiando la sequía. Un sol que quema la piel. Un viento que pica los ojos. Un frío nocturno que cala hasta los huesos…

… pero imagina también gente sonriente, autoridades comunitarias comprometidas con la autodeterminación, mujeres emprendedoras… ¡Bienvenido! Estás en el Altiplano sur de Bolivia, más concretamente en Salinas, a un paso del salar de Uyuni.

Ver una gobernanza territorial autónoma…

En Bolivia, la nueva Constitución otorga a los habitantes de un municipio la oportunidad de convertirlo, mediante referéndum local, en una «Autonomía Indígena Originaria Campesina» (AIOC), que consiste en (re)dar a los ciudadanos un modo de decisión, participación y control de su territorio más acorde con las costumbres locales. Este es el camino que han tomado los habitantes de Salinas, que en 2018 se convirtió en uno de los cuatro municipios convertidos. A la cabeza ya no está un alcalde, sino un Qolqi Qamachi, que proviene de forma rotatoria de los nueve sectores geográficos (UTD) de Salinas. «La forma de gobernar de nuestros antepasados era correcta y estructurada, queremos devolver el poder a nuestras autoridades originales», señala Emilio Aguilar, miembro de la comisión constituyente de la AIOC.

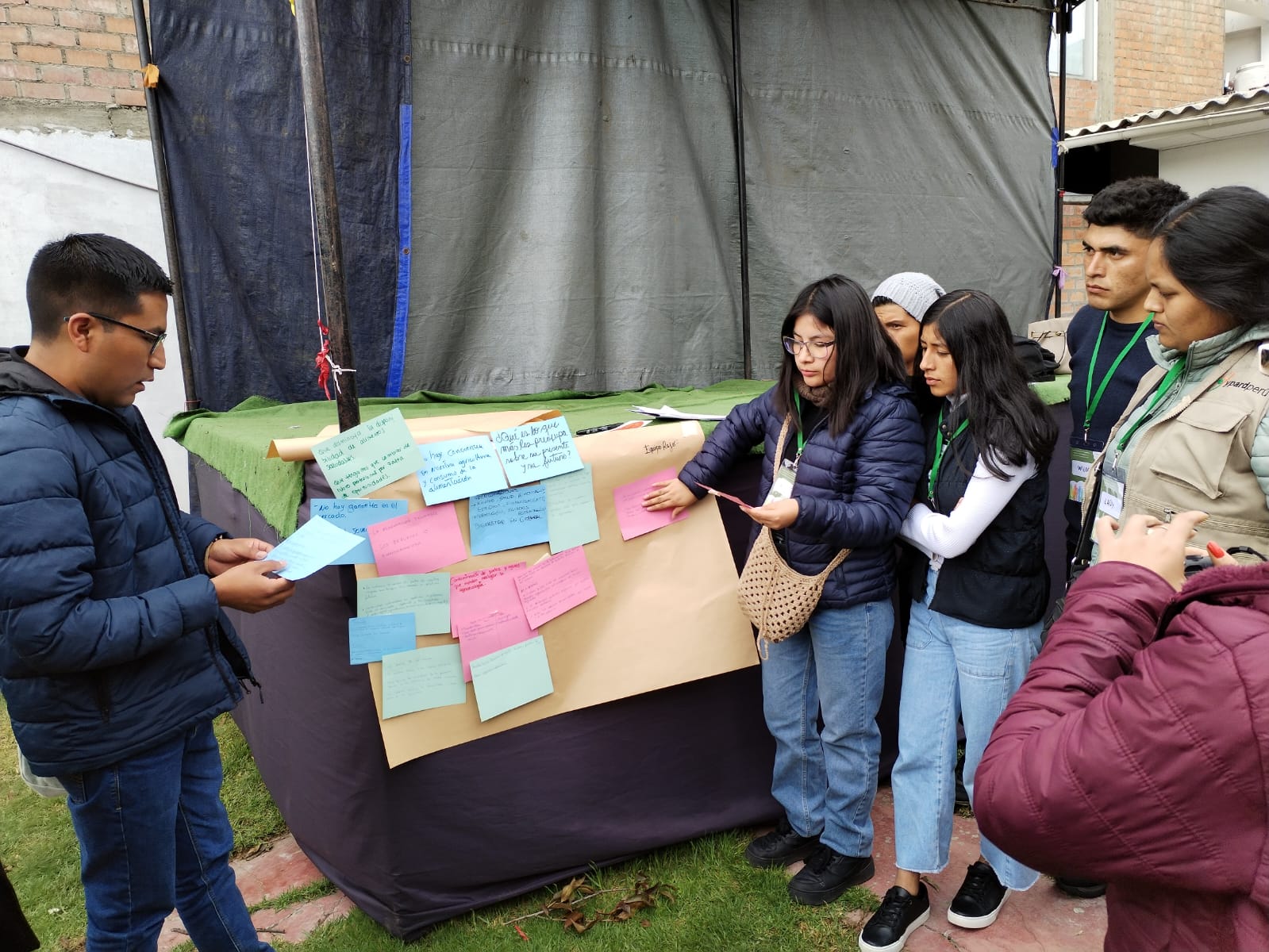

Nuestro socio local APROSAR (Asociación de Promotores de Salud Rural), a través del proyecto que apoyamos, ha desempeñado un papel importante en el proceso. Con sus acciones piloto y su defensa de una gestión territorial que parte de las aspiraciones de las comunidades. Acompañando a los actores locales durante el proceso de conversión a la AIOC, en particular en la elaboración de los nuevos estatutos de Salinas, con especial atención a la inclusión de la equidad de género en la gobernanza y a los derechos y la autonomía de las mujeres. El acompañamiento continúa durante los primeros años de funcionamiento de la nueva estructura: apoyo y asesoramiento para la creación de los estatutos y normas de las UTD, puesta en marcha del Plan de Gestión Territorial Comunitaria (PGTC), etc.

… y hacia la autonomía de las mujeres

El proyecto también apoya la formación de mujeres líderes comunitarias, con el fin de dotarlas de herramientas para el ejercicio de sus funciones en la AIOC o en las UTD. Al principio tuve que hacer frente a muchos obstáculos, recuerda Sara Poma Huarachi, primera mujer elegida Qolqi Kamachi. No tenía ninguna experiencia en la gestión de la AIOC, la situación me superaba, mi marido fue objeto de comentarios muy duros. Pero seguí adelante. Contraté a profesionales que me acompañaron en mi gestión y eso me permitió avanzar. Podemos hacer crecer nuestras comunidades, podemos ser mujeres líderes y emprendedoras, pero necesitamos el compromiso de todos.

También apoyamos iniciativas económicas relacionadas con la pequeña empresa rural a través de grupos de mujeres. Como organización de mujeres Bartolina Sisa de Salinas, explica Florinda Gonzales, nuestra iniciativa se centra en la transformación de la quinua. Hemos comenzado a elaborar copos de quinua con frutas deshidratadas, con el fin de fortalecer económica , las mujeres y sus familias, mejorando su calidad de vida, y dar a nuestras mujeres líderes los medios para ser económicamente autónomas.

Estos procesos, que son muy instructivos y comprometedores para las organizaciones de la sociedad civil, no están exentos de obstáculos, sobre todo teniendo en cuenta el crítico contexto económico y político que vive Bolivia en la actualidad, como la lentitud administrativa, la inadecuación de las normas nacionales —que siguen siendo «convencionales» con respecto a las AIOC, riesgo de disminución de la adhesión al proceso si se repiten los mismos errores que el sistema convencional (erosión progresiva del nivel de participación, conflictos de intereses o incluso corrupción, etc.). Son tantos los retos que nuestro proyecto intentará acompañar hasta 2026.